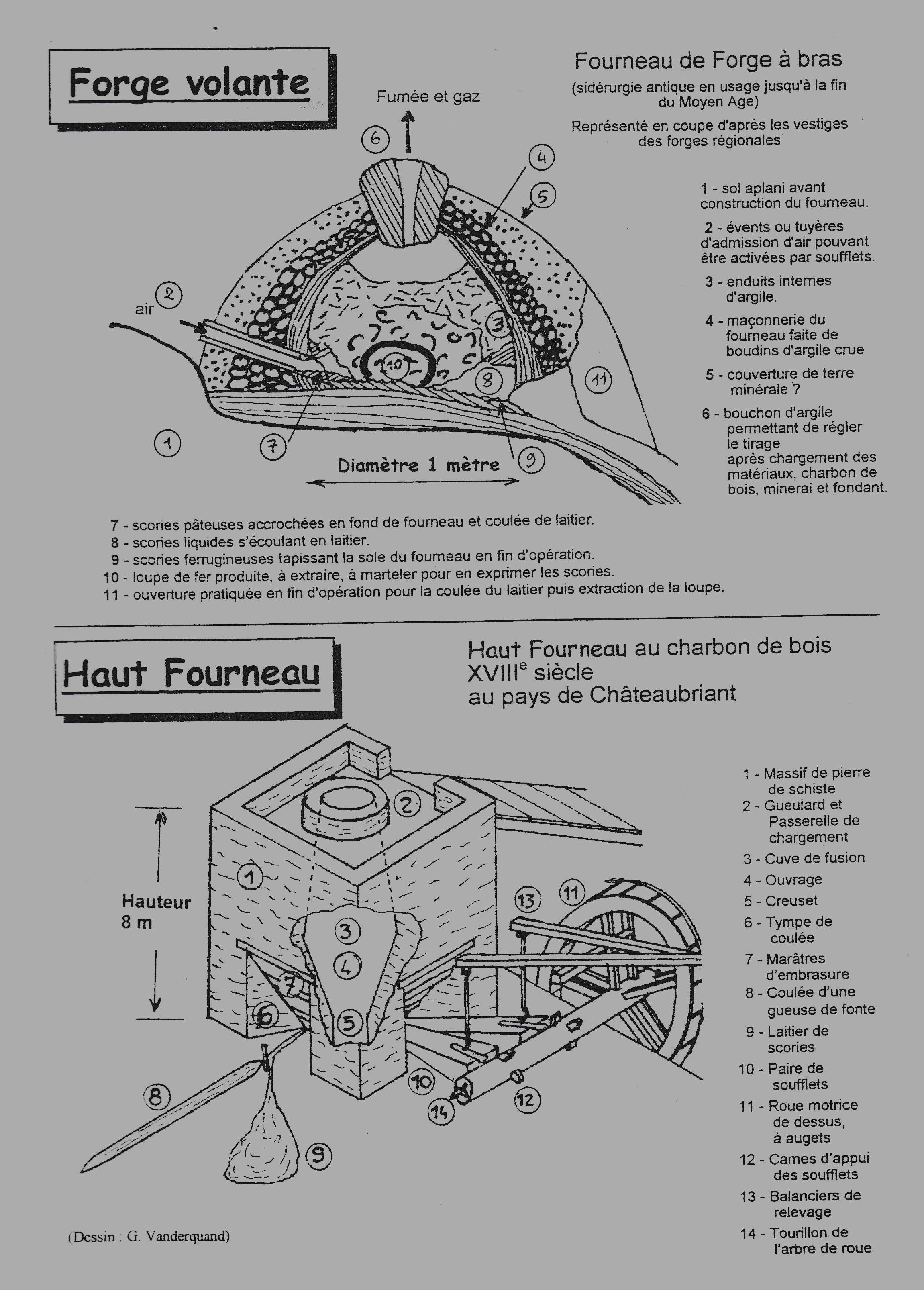

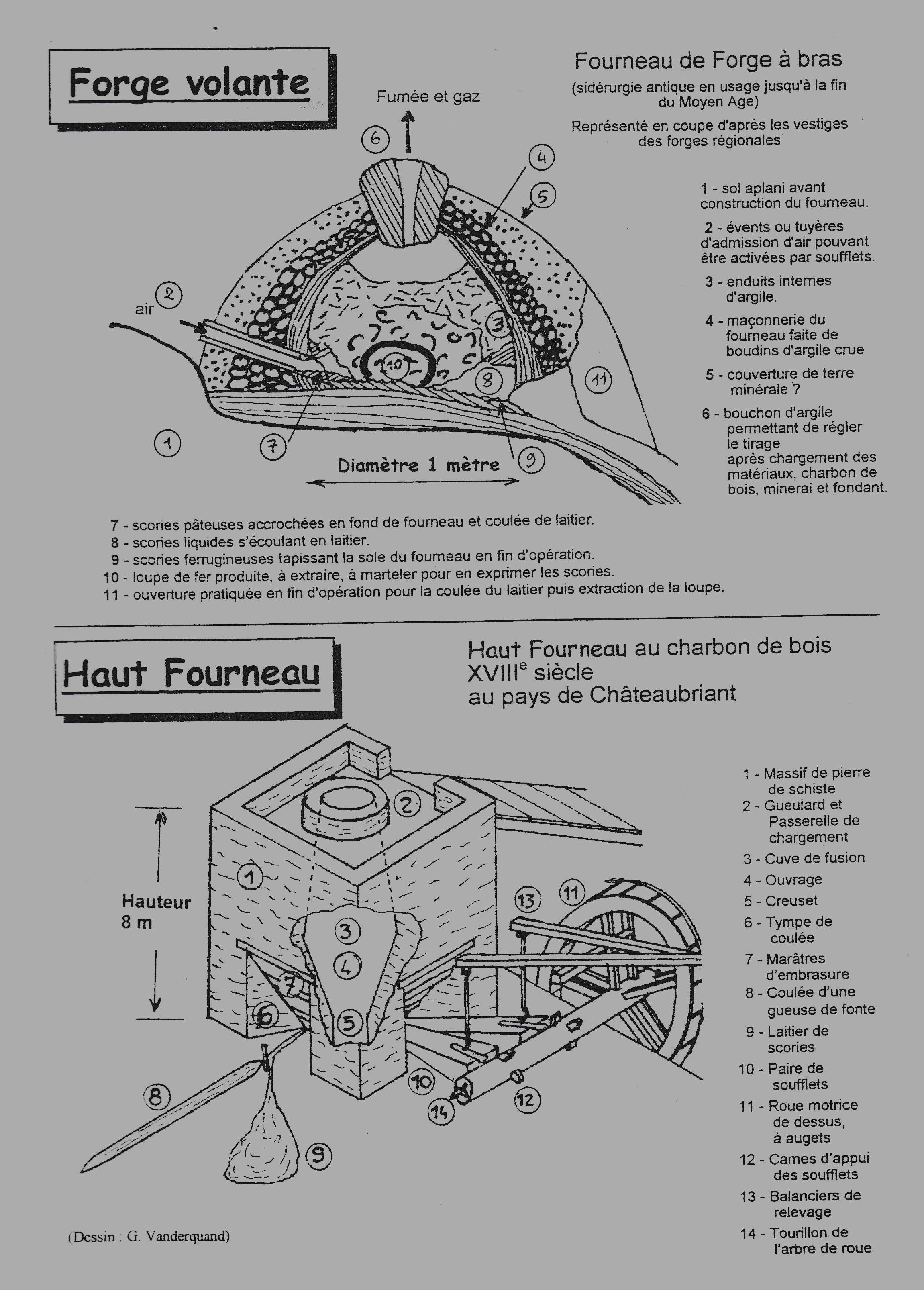

Durant plus de deux millénaires les forges, nommées plus tard renardières, forges à bras, bas fourneaux,

ou forges volantes produisent du fer dans de petits fourneaux au charbon de bois : une charge de minerai oxydé, additionnée de fondant

calcaire dans la fournaise de charbon de bois, nécessite une longue combustion réductrice en fourneau fermé, des tuyères plus ou

moins ouvertes assistées parfois de soufflets, règlent l'admission d'air : les impuretés du minerai, fondues en laitier, s'épanchent

partiellement, des gaz s'échappent, quelques kg de fer sont obtenus sous forme d'une fusion pâteuse et spongieuse, alchimie

pétillante à l'odeur volcanique et éclat fulgurant : la loupe est martelée à chaud pour en exprimer un liquide de scories étincelantes.

Mais ce système est gourmand en bois, de nombreuses archives relatent la voracité de l'industrie métallurgique et son impact sur la

forêt. A partir de 1470, les forgerons rencontrent des difficultés pour s'approvisionner en bois car le Baron d'Ancenis, pour

préserver ses ressources forestières, interdit la coupe des jeunes arbres. Ceci eut pour conséquence de mettre certaines forges au

chômage partiel. Les comptes de la forge de la Poitevinière de 1470 indiquent qu'il s'agissait d'une mesure pour « ...saulver

les boais taillix de la forest ».

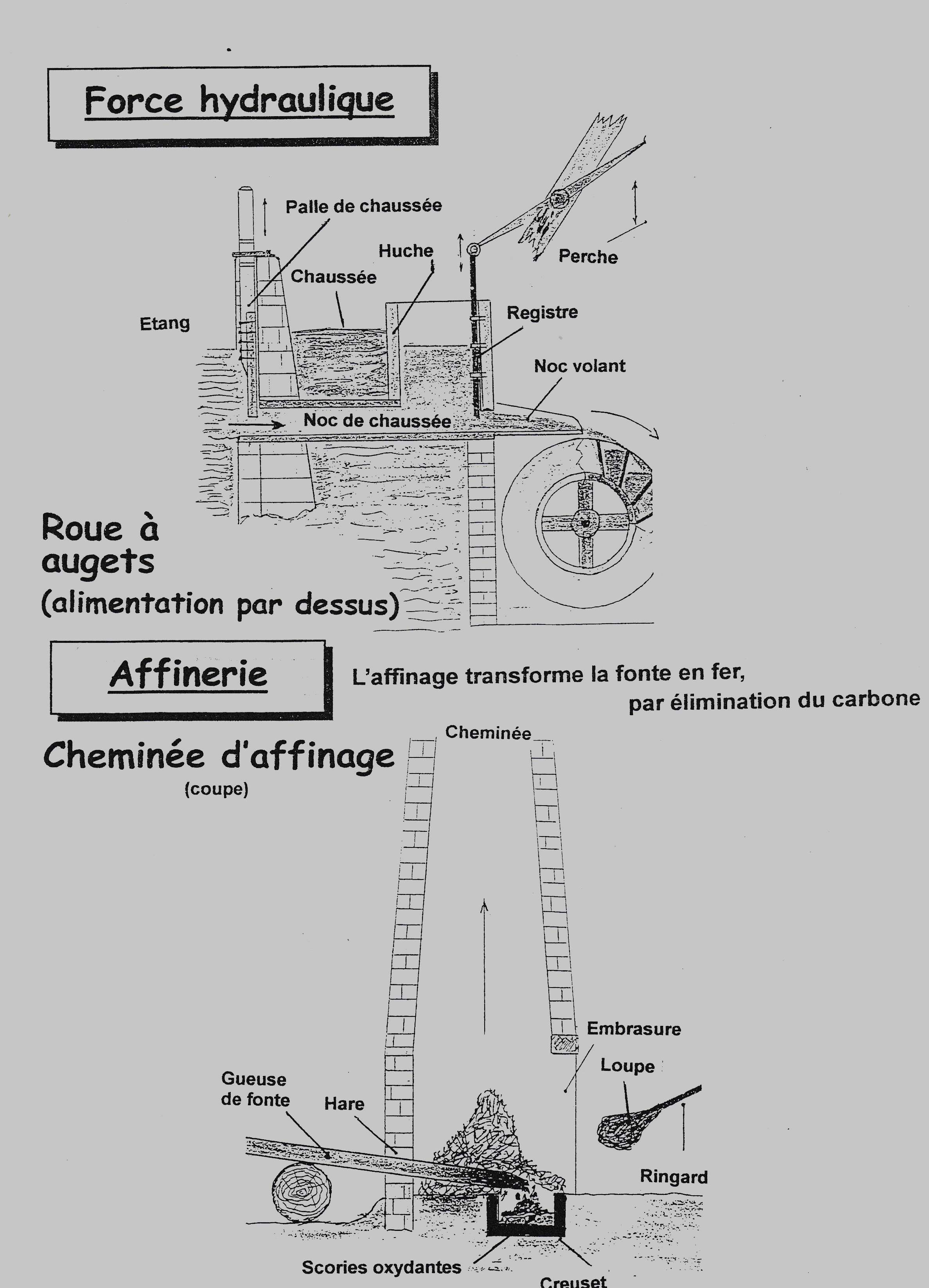

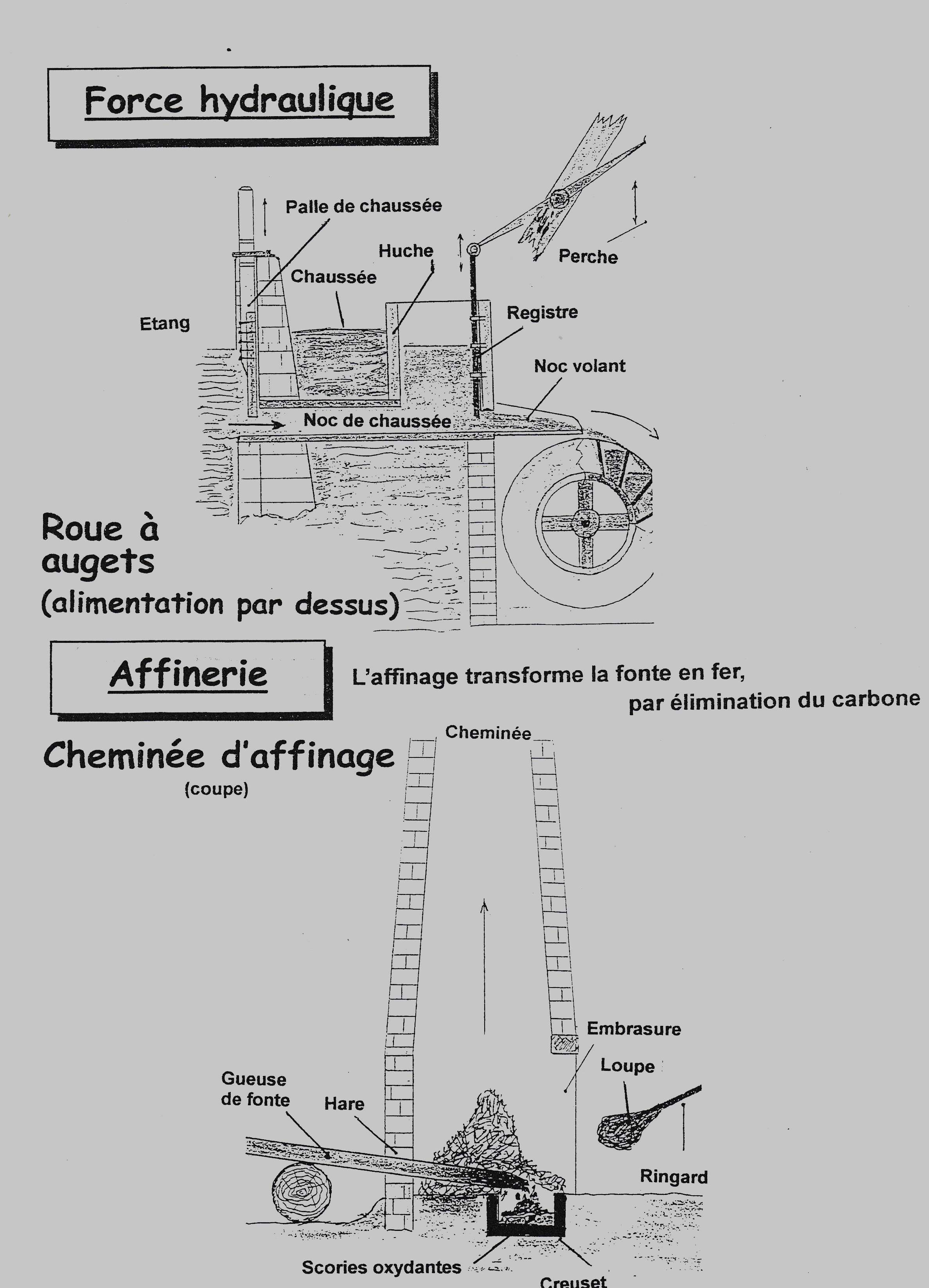

Au 11ème siècle les "arts mécaniques" se développent. A partir du moulin à eau, le "martinet" à fer permet de cingler la loupe à

l'aide d'un marteau actionné par des cames sur l'arbre d'une roue hydraulique. Autour de Châteaubriant de telles installations n'ont

pu être datées précisément, mais certaines forges forestières contiguës à des étangs aménagés peuvent laisser supposer l'existence

d'anciennes forges hydrauliques.

Au 15ème siècle le fourneau se complète alors d'une forge hydraulique d'affinerie pour la refonte décarburante des gueuses, puis

martelage de formation du fer (méthode wallone). La conjugaison du grand fourneau et de la forge hydraulique conduit au

principe du haut-fourneau à cuve, largement ouvert en haut par un gueulard. Ce haut-fourneau est toujours le principe

de production de la fonte, mais il est beaucoup plus grand et perfectionné de nos jours. Le fonctionnement continu du haut-fourneau,

alimenté jours et nuits en combustible, minerai et fondant par son gueulard permet par un débouché en bas, des coulées intermittentes

de plusieurs centaines de kg de fonte de moulage : de nouveaux produits de moulerie ou de fonderie sont créés : cuves, chaudrons,

foyers, tuyaux, pièces mécaniques, boulets, canons.

Trois ateliers complètent le dispositif de la forge :

• un fourneau double pour produire des boulets, du lest pour les navires, des chaudières, des marmites etc...

• une forge d'affinerie pour transformer la fonte en barres de fer,

• une tenderie (laminoir) pour refendre les barres en baguettes

|

|

Dans le canton de Moisdon la Rivière, et sur plusieurs sites autour de

Châteaubriant, du minerai de fer était exploité, depuis plusieurs siecles avant l'introduction directe à l'aide de

petits fourneaux au charbon de dissséminés dans les forêts couvrant le pays ; les restes de ces

fourneaux et d'énormnes tas de scories de fer en forêts sont les témoins de cette activité millénaire.

|

La périorité des Celtes à fabriquer des objets en fer, notamment pour les navires des Vénetes, est admirée par

Jules César, dans « la guerre des gaules ».

Des forges régionales se développent au 11e et 12e siècle encadrées par les maîtres de soi seigneurs ou ordres

religieux (En 1214, le Baron de Chateaubriant, Geoffroy III bail d'une forge ambulante au couvent des

bénédictines de St Malo de Teillay.

Jusqu'au XVlème siècle il existait, dans la région, un grand nombre de forges ambulantes, déplacées au gré

des gisements et exploitées à la force des bras. C'était des lieux propices se situant en forêt, près d'une

rivière riches en minerai de fer, disposant d'un gisement de calcaire et, à peu de distance, d'une mine de

charbon.

En 1668, le Grand Condé mit en valeur les forêts de sa baronnie de Châteaubriant en faisant

construire de grandes forges par de riches bourgeois, négociants et entrepreneurs. L'un d'eux René

SAGET, aidé de deux banquiers investisseurs associés Charles de BEAUNEAU et

Laurent GOBERT fit construire à Moisdon la Rivière un établissement moderne, une

grande forge aux ateliers disposés fonctionnellement sous une forte retenue d'eau de

force motrice.

Demangeat se vit mettre à disposition tous les moyens en infrastructure « tous les fourneaux, foreries,

pompes à feu, bâtiments, jardins, prairies, meubles et en général toutes les usines dépendantes des

Etablissements d'Indret et de Moisdon » et de quoi démarrer la production : 500 milliers de fonte du

Périgord et 2 millions de vieilles fontes venant de bouches à feu hors d'usage.

Quel homme était-il ?

Avocat de formation, bénéficiant de solides appuis, loué par le Comité de Salut Public, cet

homme dont « le civisme et les talents sont connus » a su exploiter à son profit les termes du contrat

par lequel : « je ne serai tenu de fabriquer aux dites forges qu'un million de fontes pour l'alliage des

canons », ce qui, bien sûr, sousentend qu'il peut en fabriquer plus : à son compte. C'est le début des

ennuis. Les responsables en place changent, sa nomination devient suspecte.

Après 1815, Indret redevint une régie d'Etat mais François DEMANGEAT, puis ses fils, continuèrent d'affermer

Moisdon au Prince de Condé, revenu d'émigration et rentré en possession de la plupart de ses biens en Bretagne.

Il est difficile de mesurer l'impact de cette gestion commune sur le développement des forges de Moisdon.

DEMANGEAT, apparemment, consacra l'essentiel de ses effort humains et financiers à la fonderie d'lndret et se

tourna aussi vers l'industrie houillère, sans doute pour assurer son approvisionnement, Moisdon ne semble avoir

bénéficié d'aucun investissement remarquable pendant cette période. Il y eut cependant une activité soutenue,

notamment grâce aux livraisons de fontes de lest, aux commandes de boulets mais aussi à la fabrication de

roulettes, essieux pour affûts, verges à clous...

Les chemins se séparent...

Après maintes péripéties, François DEMANGEAT cessera de diriger Indret au cours du

1er semestre 1815. Le 1er janvier 1816 c'est PETIT (Inspecteur en résidence) qui prend en charge

l'établissement d'lndret mais pour le compte de la Marine : « la fonderie, les approvisionnements et tout ce

qui en dépendra devront être confiés jusqu'à nouvel ordre et sous la surveillance de M. PETIT, au contrôleur

qui fera alors les fonctions de garde-magasin ». La fonderie amorcera alors un déclin tel qu'un état du 14 mai

1816 ne fait mention que de 27 personnes dans l'établissement. Elle disparaîtra en 1828 pour devenir

manufacture de machines à vapeur.

Quant à la Forge Neuve les informations sont lacunaires. On ne dispose plus d'archives aussi riches que celles

des Princes de Condé, ni de baux détaillés comme au XVIIIe siècle. Du rassemblement de données éparses, il

ressort cependant que jusque vers 1850 qui fut l'époque d'une première rupture, l'ensemble des établissements

de la région Castelbriantaise se répartissait en deux groupes. L'un fut placé sous le contrôle de la famille

GARNIER et l'autre sous celui de la famille DEMANGEAT. La forge a continué à produire mais on ne sait pas dans

quelle proportion. Seul un bilan de l'usine de Basse-Indre en 1855, indique un stock d'environ 300 tonnes de

fontes dites « Demangeat » et 350 tonnes dites « Garnier »

En 1845 on projeta de moderniser la Forge Neuve en introduisant la méthode dite à l'anglaise pour l'affinage,

et la machine à vapeur. En 1847 une enquête indique que des appareils à vapeur, une machine et deux chaudières

desservaient les forges de Moisdon.

Après la crise économique de 1845-1850, les premières années du Second Empire connurent une redistribution de

la propriété. Auguste GARNIER fit, en 1851, l'acquisition de la forge de Moisdon appartenant au Duc d'Aumale

(qui l'avait reçue en héritage du dernier Prince de Condé), alors émigré à Londres, pour 65 000 francs forçant

les DEMANGEAT, anciens locataires à reprendre l'exploitation directe de leurs forges de la Hunaudière.

A partir de 1860, toute la métallurgie française entre en crise, la métallurgie au coke devint prépondérante,

ce fut le coup fatal pour la vieille métallurgie du fer en pays de Chateaubriant. Le fourneau de Moisdon,

malgré sa reprise par Basse Indre en 1861, s'éteignit en 1864.

La jouissance de l'exploitation était garantie aux créateurs pour 18 ans; puis la forge fut remise aux mains du

Grand Condé pour moitié prix de la valeur alors estimée. Georges SAGET, fils héritier de René, affermera la

forge jusqu'à sa mort en 1710. Dans le cadre du bail général des terres de Bretagne du Prince de Condé, le

petit fils René Georges SAGET de la Jonchère, anobli en 1713, reprendra en 1729 un bail avec Guy de LAVAU et

Jean CAVE.

Comment les chemins de la forge de Moisdon et de la fonderie de canons d'lndret se sont

croisés

En raison du retard dans le domaine de la fonderie, en 1775 les responsables de l'Artillerie

Royale accompagnés des savants JARS et DUHAMEL se rendent en Angleterre pour visiter les forges les plus

évoluées.. Pour suppléer à la nouvelle fonderie de canons de Ruelle (Charente), le capitaine de la HOULERE,

fait venir William WILKINSON, frère du célèbre inventeur industrièl John WILKINSON pour créer en 1777 la

fonderie de canons d'lndret. Indret ne s'approvisionnait pas en fontes bretonnes, trop grises et trop cassantes

pour convenir à la fabrication des canons mais on espérait bien pouvoir un jour, parvenir à les utiliser.

Aussi, dès l'ancien régime, plusieurs projets avaient-ils été envisagés, notamment celui de lier Indret et les

forges de Moisdon. Dans cette perspective, les agents du Prince de Condé avaient même proposé de vendre ces

forges à l'Etat pour le montant, totalement irréaliste de presque 12 000 000 livres.

Sitôt la Révolution, Condé émigre; la Forge Neuve devient "bien national de la République" et est liée à la

fonderie nationale d'lndret dès Février 1793 mais l'épouse du directeur KOLBAUBT meurt en 1792, puis lui-même

meurt le 19 mars 1793 ; la continuité du fonctionnement est assurée coûte que coûte, pour l'armement de "la

Patrie en danger", par Perrine LAINE ; la régie en est confiée à Fidèle AMAND GARNIER lequel est aussi

Procureur de Moisdon et est emprisonné dès Mars 1793 pour troubles à l'ordre public. La régie de la Forge

Neuve est alors remise aux mains du révolutionnaire François DEMANGEAT le 20 avril 1794. A cette époque,

d'après une étude des forges régionales par HUET : "La Forge Neuve et de Gravotel, dans la commune de

Moisdon, est un domaine national. Dans l'impossibilité d'approvisionner la fonderie d'lndret en fontes

anglaises et en fontes du Périgord, l'état y annexa cette usine, en obligeant l'entrepreneur de lui fournir

1.000.000 liv. de fonte grise, par an.

Les hommes des forges

Les forges étaient intégrées à des seigneuries relevant de patrimoines ducaux ou princiers

d'envergure nationale, disséminés sur le territoire. Ayant par l'intermédiaire de conseils de gestion

réunis à Paris, une appréhension nationale de leurs domaines, ils pouvaient y concevoir une gestion coordonnée

de leur forges, tant sur le plan économique que sur le plan·technique. Des chercheurs, travaillant dans le

cadre d'un programme concernant l'industrie métallurgique ancienne de l'inventaire Général (Marie Vic OUZOF,

Frédéric STIGANI et Jacques TOURNAIRE ont montré que la création des forges de Moisdon s'inscrivait dans le

cadre d'une politique métallurgique plus générale du Grand Condé et de son fils.

lls étaient très attentifs à l'activité des forges mais les vrais gestionnaires étaient les maîtres des forges,

titulaires du fermage ou, en cas de régie, les directeurs grâce aux baux ou aux contrats notariés de

procuration qui fixaient les pouvoirs directoriaux.

La gestion des forges était au XVIIe siècle une affaire de famille, une étape vers l'ascension sociale et une

occupation toujours proche, souvent parallèle, du négoce urbain. En tout cas, ils appartenaient tous à la

société urbaine et s'ils étaient amenés, par leur fonction, à résider temporairement dans les usines rurales,

la plupart n'y restaient pas au delà de leur bail.

Fermage ou régie ?

Dans les contrats d'affermages, à côté des véritables maîtres de forge intervenaient

des associés et des cautions dont le seul rôle était de garantir la bonne exécution financière des contrats.

Ils n'étaient pas nécessairement de grands financiers, surtout s'ils n'avaient qu'à avancer une partie du

montant de la ferme, sans avoir à intervenir dans le financement des approvisionnements et des ventes.

Lorsque les forges étaient mises en regie, la fonction de directeur ou régisseur différait de celle de

maître de forge. Sa responsabilité commerciale était bien moindre même si sa rémunération était

calculée avec un taux progressif sur les quantités de fers vendus. Son rôle essentiel était d'organiser le

travail, surveiller l'approvisionnement en minerai et en bois, faire les réparations. Le recrutement

s'effectuait donc dans les milieuX des administrateurs seigneuriaux, plutôt que dans celui des négociants

urbains.

Les techniciens du fer

|

Dans la hiérarchie sociale, les ouvriers de la forge formait une élite autour des maîtres de

forge, directeurs et premiers commis, même si l'argent et une certaine « culture » constituaient une barrière

quasiment infranchissable entre les deux communautés. Ces ouvriers formaient une caste dominée par les maîtres

des différents métiers : maître fondeur, maître fendeur, maître affineur. C'est à travers ce groupe étroit

et corporatiste que se transmit le savoir faire, de génération en génération. C 'est ainsi qu'on

trouve de véritables « dynasties » bénéficiant d'exemptions fiscales et de droits de chasse dont ils

étaient fort jaloux. L'annonce de la suppression ou même de la limitation de ces droits provoqua à plusieurs

reprises de violentes réactions solidaires.

Citons également le commis. « premier commis à la forge neuve, il était chargé de tout ce qui

la concernait, des recettes et dépenses en fer voituré ou délivré, de la tenderie, des achats, du paiement des

forgerons et des ouvriers extraordinaires employés à la fonderie et de la voiture des « menus » charbons. Ils

étaient aussi des surveillants.

Tous les ouvriers vivaient sur place, dans de véritables citées ouvrières. Il existait également des logements

collectifs pour les ouvriers temporaires ou pour les apprentis. Le mobilier devait être des plus sommaires. Une

chapelle existait à la Forge Neuve dès 1722, un mariage y fut célébré.