A l'avènement de la IIIème République les partis politiques n'existent pas. Tout au plus y a-t-il ces

groupes de pensées qui se réunissent et s'allient selon leurs affinités ou les circonstances lors des prises de décisions.

Si dans le vocabulaire populaire la Droite et la Gauche ont déjà fait leur apparition, comment se finissent-elles ?

La Droite, représente les partisans du conservatisme et la Gauche, les progressistes, mais aussi beaucoup d'anticléricaux.

Ces choix politiques, ces visées différentes quant au devenir de la France, trouveront toutes leurs significations dans

les conflits internes auxquels le Pays sera confronté.

Le Parti Radical

Le plus ancien parti de France est le Parti Radical. Fondé le 26 juin 1901, il regroupe des radicaux,

des républicains-radicaux et radicaux-socialistes.

C'est un parti de notables. On y trouve des personnalités tels que Combes, Clémenceau, Caillaux ...

Le parti socialiste, la SFIO

Le 20 octobre 1879, se crée la Fédération du Parti des Travailleurs Socialistes ; mais il faut attendre

1901 pour voir le parti socialiste prendre une forme structurée

Ce sont d'abord des groupes d'idées constitués à l'instigation de personnalités très diverses. En 19OO, six factions se

font jour :

- La tendance marxiste animée par Jules Guesde,

- Les blanquistes de Marcel Sembat et Edouard Vaillant,

- Les communistes d'Arthur Groussin,

- Les ouvriéristes de l'ancien communard Jean Allemane,

- Les possibilistes de Paul Brousse

- Les indépendantistes de Jean Jaurès, René Viviani et Aristide Briand.

Un an plus tard, les 3 premiers ont fusionné dans le Parti Socialiste de France, les 3 autres facteurs constituent le

Parti Socialiste Français.

Le 25 avril 1905, ils ne font plus qu'un : La Section Française de l'Internationale Ouvrière. La S.F.I.O. vient de naître.

Menée par Jules Guesde, de tendance marxiste, elle sera pourtant dirigée par Jean Jaurès.

Les autres partis de gauche

Le Bloc des Gauches

Fondé en 1899, il n'est en fait qu'une alliance de circonstance plutôt qu'un parti politique en tant que tel.

De par ses prises de position, il provoquera la naissance de deux autres partis :

- La Fédération Républicaine créée par des républicains progressistes hostiles au Bloc des gauches. Club d'idée, plutôt

que force politique, il est orienté vers la droite et le centre droit.

- L'Alliance Républicaine Démocratique, fondée le 23 octobre 1901 par Charles de la Barrière et à l'initiative de Waldeck-

Rousseau, se veut pour une république ordonnée et libérale, anticollectiviste, antinationaliste, anticléricale et

réformatrice.

Elle fait initialement partie du Bloc des Gauches, puis tente vainement de constituer le Bloc des Démocrates.

Quels sont les Blockards ?

Ce nom, émanation du langage populaire, prend ses origines du Bloc des Gauches

Ce block s'est formé pendant l'affaire Dreyfus. Il est né d'une coalition de radicaux et de socialistes à laquelle se

sont ralliés des radicaux modérés, par opposition à l'antisémisme prôné par l'Eglise, notamment vis-à-vis de capitaine

Dreyfus.

Par le fait de ses composantes et des raisons qui les ont réunis, ces hommes auront toujours une position marquée pour

l'anticlératisme

Constutionné en 1899, le Bloc gouvernera la France jusqu'en 1906, date de dissolution

|

|

Les partis de droite

A vrai dire, il n'existe aucun parti de droite ayant une structure et des statuts clairement définis.

Et pourtant, lors des prises de décisions à la Chambre des députés, les élus s'y référençant font corps, et les votes

sont cohérents dans leurs expressions.

La Droite, comme nous le mentionnions en début de chapitre, fait partie de ces groupes idéologiques qui, s'ils n'ont pas

de références statutaires, n'en sont pas pour autant disparates dans leurs actions, tant le courant de pensée qui les

unit est clairement défini.

Ils sont monarchistes, nationalistes (souvent d'anciens boulangistes), militaristes, royalistes, cléricaux pour beaucoup

; ils sont "La Droite".

Hormis les enclaves républicaines de Nantes et St Nazaire, la Loire Inférieure leur appartient.

Ils ont pour noms : marquis de la Ferronays (à Ancenis), comte GinouxDefermon (à Châteaubriant) ou encore

marquis de Dion,

bonapartiste, élu par les notables royalistes, afin de faire obstacle au candidat présenté par les partis de gauche.

Dans le Pays de Retz, les candidats des parties de droite se présentent sous l'étiquette «conservateurs libéraux». Les marquis de

Juigné et de la Brosse en sont les figures les plus représentatives

Les Syndicats

On ne peut parler de véritablement mouvement ouvrier avant la révolution industrielle.

Cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'existait pas, auparavant, de travailleurs organisés aux seins d'associations spécifiques,

mais les corporations ou les compagnonnages relèvent d'une autre logique que celle du syndicalisme né du machinisme et de la

séparation du Travail et du Capital.

Attardons-nous quelques instants sur ces structures qui ont précédé la naissance du syndicalisme. Notre propos n'est pas d'en

réaliser une approche la plus exhaustive qui soit, mais d'apporter quelques éclairages sur ce qui générera à terme le véritable

mouvement ouvrier.

Les corporations

Elles sont, à notre connaissance, les premières organisations regroupant les individus issus du monde du travail.

Elles s'adressent plus spécifiquement à l'artisanat et au négoce.

Elles sont nées du besoin de défense et d'entraide de ces derniers contre les empiètements du pouvoir seigneurial, face à la

justice et à la police duquel ils sont soumis.

Ces corporations vivent en milieu très fermé. N'accède pas à l'artisanat et au négoce qui le désire. Il faut y être autorisé.

Dans leur structure interne, elles sont gérées par les maîtres. Ce sont ces maîtres qui recrutent et forment les apprentis :

les compagnons.

Surtout implantées dans les villes, s'intégrant à la vie politique municipale dans laquelle elles sont représentées, elles

jouent pendant des siècles, un rôle important dans l'économie locale et régionale.

En 1791, le Comité des Contributions Publiques de l'Assemblée Nationale Constituante décide la suppression des corporations

de métiers « Il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou

métier qu'elle trouvera bon ». Cette mesure sonnera l'heure de leur déclin.

Le compagnonnage

Nous l'avons vu dans le chapitre précédent, les apprentis sont formés par les maîtres.

Au bout d'une période d'apprentissage pouvant aller jusqu'à 10 ans, ils peuvent également accéder à la maîtrise. La politique

protectionniste réservée aux « fils de patron », alliée aux obligations trop onéreuses pratiquées par les maîtres leur rend cet

accès totalement impossible.

L'organisation et la gestion des corporations est la chasse gardée des « Maîtres ». Les compagnons n'y sont pas admis. Dès lors,

ils cherchent à s'associer en dehors de leurs employeurs ; d'où la naissance d'associations ouvrières d'une grande diversité,

puisque se structurant autour d'un seul corps de métier.

S'organisant en sociétés secrètes, soumis à des rites stricts et précis, ils se doivent l'entraide en toute circonstance. Les

plus célèbres de ces sociétés sont les compagnons du « Devoir de Liberté » (les Gavots) et les compagnons du « Devoir » (les

Dévorants). Leur lutte pour s'assurer le monopole de l'embauche donnera lieu à de violents affrontements. Lorsque sonnera le

glas de l'Ancien Régime, ils seront les plus acharnés à exiger la suppression du protectionnisme corporatif.

L'existence de ces sociétés ne sera officiellement reconnue qu'à l'issue de la loi du 21 août 1790 qui autorise les citoyens à

former des sociétés libres. Toutefois, associations permanentes (syndicats) ou temporaires (grèves, coalitions) sont interdites.

Cela ne les empêchera pas de s'engager dans des conflits ouverts tels que ceux des canuts de Lyon (1831), des porcelainiers de

Limoges (1837) ou des mineurs de Rive-de-Gier (1844) pour ne citer que ces derniers.

Dans un contexte pourtant difficile, c'est à l'instar de ces confréries d'ouvriers que naissent les sociétés de secours mutuels

et que sont acquis des avantages substantiels pour le monde du travail, tels que la réglementation du repos des enfants et des

apprentis, celle du travail des femmes et des enfants, ainsi que la création de l'inspection du travail.

La naissance des syndicats

Comme nous l'avons vu avec le compagnonnage, le désir de se regrouper par familles professionnelles est

latent. Avec la IIIème République, ce désir devient un besoin.

Avant la loi de mars 1884, présentée par Waldeck-Rousseau, qui légalise la liberté des regroupements professionnels, de

nombreuses tentatives de fédérer sous une même banderole les différents corps de métiers avaient eu lieu. Après le vote de

cette loi, le phénomène ne peut que s'accentuer.

Dès 1887, à l'instigation du pape Léon XIII et, afin d'éviter que cette incitation aux regroupements professionnels ne serve que *

les intérêts des francs-maçons, le frère Hiéron de la congrégation des écoles· chrétiennes crée le Syndicat des Employés du

Commerce et de !'Industrie (S.E.C.I.).

En 1892, le syndicat de l'aiguille, 1er syndicat féminin regroupant quelque 2000 lingères, couturières et petites mains, voit le

jour. Il se structure également en société mutualiste.

A cette même période, des hommes, tel Fernand Pelloutier, veulent se sortir de ce qui n'est en fait que du corporatisme. Pour ce

faire, et pour permettre à la classe ouvrière d'affirmer son identité, il est nécessaire de créer une structure commune tout en

limitant le risque d'aliénation des individus : c'est la naissance des Bourses du Travail.

Naissance de la CGT

1895 : création de la Confédération Générale du Travail (C.G.T.). Elle se veut un syndicat de masse. Elle

regroupe la quasi-totalité des syndicats jusqu'ici constitués. Seule la Fédération des Bourses du Travail, sur le terrain de

laquelle elle empiète, lui conteste ce monopole. Ce syndicat « socialisant » n'a plus de concurrents à l'exception des sociétés

catholiques d'ouvriers.

|

Qui est Pelloutier ?

Né à Paris en 1867, il fait ses études au petit séminaire de Guérande, puis au collège de Saint-Nazaire.

Ayant échoué au baccalauréat, il consacre au journalisme.

Adhérent au P.O.F. (Parti Ouvrier Français) de Jules Guesde, il créé, en 1892, à Saint-Nazaire la première Bourse Du Travail. Il

considère que la grève générale est le moyen de combattre la société capalaisme. Cette proposition n'obtenant l'aval des distets.

Pelloutier quitte le P.O.F.

Elu secrétaire de la Fédération des Bourses du Travail en 1895, une digue un syndicaliste d'action direct et la lutte de classe.

Partisan que les fait que les prolétaires doivent être leurs propres intellectuels, il accorde une place importante à l'éducation

des travailleurs.

Il meurt prématurément, en 1901, des suites de maladie, à l'âge de 34 ans.

|

|

Création de la C.F.T.C.

Le S.E.C.I., précédemment mentionné ne restera toujours que marginal :

En 1903, 2 500 adhérents contre 5 000 à la C.G.T..

En 1913, 13 000 adhérents contre 700 000 à la C.G.T.

Pour voir naître une autre force syndicale, il faut attendre 1920 et l'avènement de la Confédération Française des

Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C.) dans laquelle le S.E.C.I. se dilue.

En 1917, Marc Sanguier (1873-1950), jusqu'alors partisan d'un engagement des catholiques à la C.G.T., apporte son appui au

S.E.C.I.. Il entraîne avec lui un grand nombre de ses partisans. Trois ans plus tard, la C.F.T.C. est créée.

Qui est Marc Sanguier ?

Adolescent au collège, jeune militaire ou étudiant empolytechnique, Marc Sanguier n'a eu de cesse que de rapprocher le

favorisé et le démuni, l'ouvrier et l'étudiant, le gradé et le soldat, et susciter autant qu'il est possible le dialogue.

Avec quelques amis il fonde, en 1894, « Le sillon », revue inspirée des enseignements de l'encyclique « Rerum

novarum » et de la politique de ralliement qui marque le pontificat de Léon XIII; Elle se donne pour but de concilier le

spiritualisme chrétien et les revendications populaires pour la justice sociale. Sa démarche obtient, logiquement, l'aval

de Léon XIII, mais également, celui de Pie X son successeur.

En 1902, la revue atteint son apogée. En 1904, prise dans le conflit opposant l'Etat à l'Eglise, critiquée

par les uns qui lui reprochent son manque d'agressivité vis-à-vis de l'Eglise, mise à l'index par les autres pour ses

sentiments jugés trop républicains, elle maintient sa ligne idéologique jusqu'en 1909. Désavoué alors par le Vatican

pour son manque d'orthodoxie, Sanguier se soumet et « Le sillon » disparaît.

Il continue cependant sa lutte et crée en 1924 le grand parti de Démocratie Chrétienne.

En 1936, il fonde de grands espoirs dans la victoire du Front Populaire.

Engagé dans le mouvement résistant, il est arrêté par la Gestapo en 1944.

Membre d'honneur du MRP, il s'éteint en 1950, à l'âge de 77 ans.

Les autres tentatives de coordination du mouvement ouvrier

En 1901, un important conflit social a lieu à Montceau-les-Mines. Le patronat soucieux de briser

l'homogénéité des manifestants, crée un syndicat « non révolutionnaire ». Par opposition aux syndicats « rouges », son

emblème sera « le genêt ». Les « jaunes » entrent dans l'histoire et dans le vocabulaire syndical pour longtemps.

Ce syndicat artificiel, lâché par les patrons dès la fin du conflit, disparaît peu après.

Les origines du mouvement syndical

Il n'y a pas de mouvement ouvrier s'il n'y a pas au moins des éléments de médiation théorique. Que ces

éléments surgissent spontanément au cours de la pratique ouvrière ou qu'ils soient apportés de l'extérieur.

Qui du syndicalisme de masse ou du parti politique structuré a vu le jour le premier ?

La IIIème République a donné au peuple le droit de s'exprimer. Elle lui a ouvert le droit au Savoir. Elle permet à ce

peuple de s'organiser.

Le mouvement ouvrier proprement dit n'apparaît qu'avec la révolution industrielle, dont les conséquences sont le

machinisme et, par voie de conséquence, une concentration de la main d'oeuvre dans les fabriques ; ces dernières

s'identifiant au capital.

L'homme dépossédé de la propriété des moyens de production devient un « prolétaire », c'est à dire un individu qui n'a

d'autres ressources que la rémunération qui lui est allouée en échange de son travail. Cet isolement l'incite dès lors

à trouver une structure qui l'aidera à se reconstruire.

Les hommes se retrouvent par affinités, communiquent, échangent leurs idées ou leurs problèmes ; ils échafaudent ensemble

des projets, tentent de trouver des solutions.

Le mouvement ouvrier est né ! Il faut le canaliser : c'est le rôle des syndicats. Ils leurs faut des porte-parole au

niveau de l'Etat : c'est le rôle que se donnent les partis politiques.

A Saint-Jean, à La Montagne, et au Pellerin, des sections du parti socialiste existent, mais « Les rouges » seraient-ils

présents dans ces communes sans la proximité des Ateliers des Côteaux, des Forges de Basse-Indre, de l'Etablissement

de la Marine Nationale d'Indret ou des Ateliers de Pongibaud ?

Il est quasi certain que ces concentrations ouvrières, où le syndicalisme s'est fortement implanté, sont les creusets de

cet esprit contestataire et progressiste dans lequel les sections locales du parti socialiste puisent leur vitalité.

Les conflits sociaux en Basse-Loire

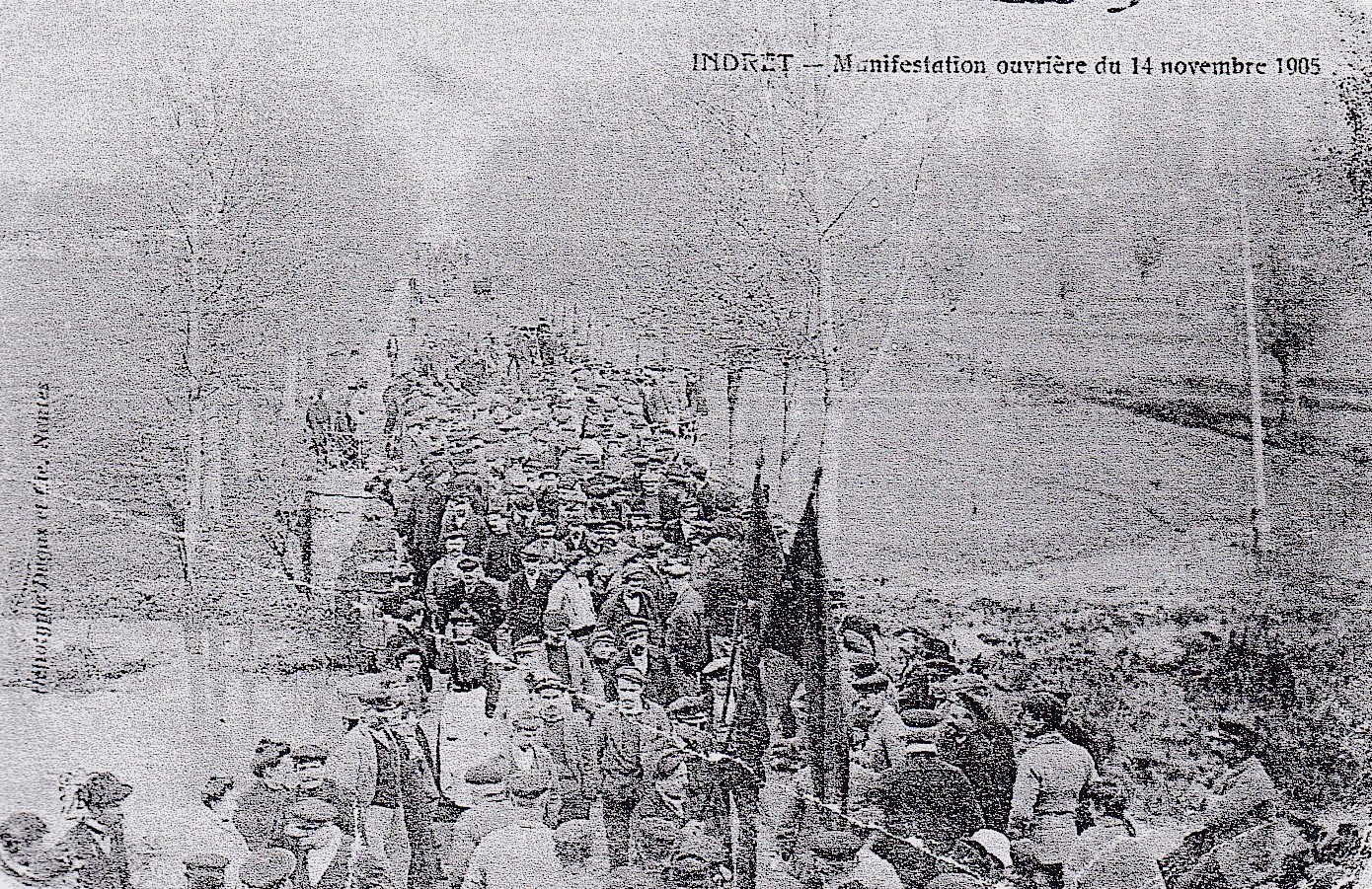

La grève de l'arsenal d'lndret du 14 novembre 1905, a été longuement commentée les correspondants locaux

de L'Echo de Paimboeuf, présents sur les lieux ; et pourtant ce n'est pas et de loin le conflit social le plus important

qui se soit déroulé en cette période.

A Pongibaud, le 17 janvier de l'année suivante, les ouvriers demandent à toucher les dividendes de la prospérité de

1'entreprise, et exigent 50 centimes à 1 franc d'augmentation sur le salaire à la tâche. Ce mouvement d'importance se

déroule sur près de quinze jours, mobilise l'ensemble de la classe ouvrière de la Basse-Loire, nécessite la venue de la

maréchaussée qui charge sabre au clair et fait de nombreux blessés. Devant l'ampleur du mouvement, le Directeur de

Pongibaud accepte, en partie, les revendications ouvrières mettant ainsi fin aux affrontements.

Mais, revenons à Indret Le déroulement des opérations de cette grève est largement décrit dans notre ouvrage. Nous n'y

reviendrons pas. Dans l'immédiat laissons-nous entraîner par la verve, des correspondants de L'Echo.

L'Echo de Paimboeuf du 26 novembre 1905

Etablissement d 'Indret - La grève ...pas générale

Ca y est ! ...depuis le temps qu 'on nous menaçait de la grève générale, on vient enfin de l'essayer. Elle n'a pas réussit

: tant mieux !

Il est néanmoins acquis que l'antimilitarisme fait, en France, des progrès épouvantables. C'est un fait que le vénérable

maire du Pellerin ne pourra plus nier. Le fou ou l'illuminé Hervé - dont il parlait naguère, devant M Roger, comme d'un

isolé - a malheureusement des adeptes de plus en plus nombreux, et jusque dans nos arsenaux maritimes ; c'est par milliers

que nous venons de voir ces sans-patrie se compter.

Il s 'agit bien en effet d 'un mouvement antimilitariste .

Un ouvrier du port de Brest, du nom de Pengam, fait une conférence antimilitariste où, aux applaudissements de ses

camarades, il insulte l'armée, les officiers et la Patrie. Le vice-amiral Pephau, préfet maritime du même port, en est

informé, et se croyant obligé de punir cet énergumène, il le met à pied pendant un mois. Immédiatement, 5 autres ouvriers,

se solidarisant avec Pengam, s'empressent, en réunion publique, de se mettre dans le même cas et demandent qu'on leur

inflige la même punition. Le Préfet maritime ne peut les mécontenter pour si peu ; il accède donc à leur désir et les

exclus de l 'arsenal pendant un mois, comme leur camarade. Cela ne fait pas leur affaire ; tous les six demandent alors

que leurs punitions soient levées, sans quoi c'est la grève ; et, immédiatement, joignant le geste à la menace, ces bons

ouvriers de la Défense se mettent en campagne et s'en vont, de port en port, d'arsenal en arsenal, prêchant la guerre

générale et revendiquant, sous prétexte de liberté de parole, le droit, non seulement d'être antimilitariste, mais encore

d'insulter les amiraux et même le Ministre ... Finalement, l'entente se fait entre tous les syndicats rouges et la grève

générale est décrétée pour mardi matin, 14 novembre.

C'est parce que ces six pauvres détraqués du port de Brest, vivant de la défense nationale contre laquelle ils

s'insurgent, ont été punis, les uns sur leur demande, et tous pour propagande antimilitariste et insultes publiques à

l'armée et aux officiers, que les ouvriers de la marine viennent d'essayer la grève générale.

On se demande si ces antimilitaristes, en contradiction avec leur situation, et qui devraient quitter d'eux-mêmes nos

arsenaux militaires, n'y restent pas précisément pour en travailler la population et arriver à les faire fermer. Ce serait

de l'antimilitarisme pratique.

C 'est si vrai, que nous venons de voir une grève antimilitariste, que pour la diriger, on avait dans chaque port, fait

appel à quelque célèbre orateur anarchiste.

A Indret, par exemple, c'est le fameux Yvetot(1) qui est venu stimuler le courage des grévistes. Ce repris de justice,

signataire d'affiches antimilitaristes, traduit son dégoût pour l'armée française en appelant nos officiers « charognes

galonnées ». Certes, je ne serai pas étonné que cet individu prétende qu'il descend du singe, il est vraiment laid.

Néanmoins, ce bon français s'est fait applaudir la veille de la grève, à la « Maison du peuple » par les partisans du

chômage ; le lendemain matin, il n'en fut pas de même au pont de La Montagne.

Les grévistes étaient massés à cet endroit, dès la première heure, au nombre de deux ou trois cents, pour empêcher les

partisans du travail de passer. C'est ainsi que ces bons socialistes comprennent la liberté. Et de fait, ils arrêtèrent là

500 ouvriers pendant plus de deux heures. Entre temps, Yvetot, par deux fois, monte sur un rocher pour haranguer la foule,

et chaque fois il est conspué de la façon la plus énergique. De temps en temps, trois ou quatre « bons musiciens » jouent

l'internationale. Du côté d 'Indret, à un moment donné, un certain maître d'école vient apporter son salut fraternel aux

camarades grévistes et les encourager de sa présence ... oh ! pendant un instant seulement, il a affaire ailleurs ... et

son antimilitarisme est moins hardi que l'année dernière.

A 9 heures et demie, on annonce les gendarmes ; immédiatement, le pont se dégage ; les grévistes montent vers La Montagne,

drapeau en tête, en chantant l'internationale, pendant que les travailleurs se dirigent vers Indret, en chantant la

Marseillaise. Quelle profanation ! N'est-ce pas tambour. En arrivant à Indret, les non-grévistes saluent les gendarmes au

cri de « vive l'armée » ; un peu plus loin, ils saluent, d'une autre façon , un individu qui à enjuger par les hou ! hou !

n'a pas précisément leur estime.

Le sorties se font toujours comme rien n'était.

Aux rentrées du soir et du lendemàin matin, les grévistes sont de moins en moins nombreux sur le pont avec leur drapeau,

mais n 'entravent pas la circulation, car les gendarmes sont là eux aussi.

Que de scènes de ménages pendant ces deux jours ! des femmes en larmes viennent au travail conduire leurs maris

récalcitrants, et ne ménagent pas leurs épithètes à l'égard des grévistes. Jeudi matin, le cortège des antimilitaristes,

précédé de deux filles-mères (libre amour, mais pas libre maternité) dont une estropiée et marchant avec une béquille(2),

portant le drapeau se rend à Indret au chant de l'internationale et reprend le travail après une exhortation du capitaine de

gendarmerie. C'est fini pour le moment du moins.

Ah! ce joli monde que ce monde là ! C'est l'élite de la population, assurément !

Certes Monsieur Bertreux, vous avez bien raison d'appeler fous ces internationalistes disciples d'Hervé, mais

malheureusement pour vous, ils font mentir le patriotisme dont vous protestiez l'antre jour ; ce sont vos amis (pas

d'ennemis à gauche, pas d'amis à droite).

Presque tous les grévistes qui stationnaient sur le pont de La Montagne font partie, soit du Comité d'action républicaine

Evanno, soit du Comité quart-place ; ce sont les plus fervents de vos Comités, avec qui vous triquiez du reste, il n y a

pas si longtemps. Ce sont ces gens à qui M. le Préfet écrit : »Mon cher Untel » et pour le plaisir desquels il ne ménage

pas les tracasseries à certaine municipalité.

Ah ! S'ils se croient si forts et s'ils sont si hardis, les sans-patrie d'Indret, c'est bien un peu parce qu'ils comptent

sur cette puissante amitié !

Il est malheureusement probable que tout le monde paiera leur folie !

(1) Fils de gendarme, devenu très jeune orphelin, antimilitariste et anticléricale, anarchiste convaincu, c'est le nouveau

secrétaire de la Fédération des Bourses du Travail depuis le décès en 1901 de Fernand Pelloutier

(2)Il pourrait s'agir, en l'occurrence, d'Anne Chuteau, surnommée « Patte de vache », syndicaliste convaincue à laquelle

il n'était pas toujours bon de se frotter. |

|

.

Ce conflit social ne dura que très peu de temps. Malgré quelques agitateurs locaux, il s'éteignit

le lendemain, au départ d'Yvetot et sous la pression, il faut bien l'avouer, de quelques femmes d'ouvriers qui

n'hésitèrent pas jusqu'à intervenir auprès de capitaine Gerbois, commandant des gendarmes, afin que ce dernier joue

de son influence auprès de leurs timorés grévistes de maris.

Bien que très court, ce conflit laissera des traces pendant longtemps. Encore une fois notre journal s'en fera «

L'Echo ». Jugez plutôt ...

L'Echo de Paimboeuf du 20 janvier 1907

Indret - Insolence et couardise

B. est un des ornements de la sociale.

Du matin au soir, il s'applique à faire pénétrer dans l'âme des jeunes, la haine des patrons et l'esprit de révolte.

Or, lundi dernier, étant passablement éméché, suivant son habitude, il n'avait guère de goût au travail; aussi

donnat-il 2 ou 3 coups de scie pendant l'après-midi et c'est tout.

Un maître qui l'avait remarqué lui fit des reproches sur le peu de besogne qu'il avait fait. Mal lui en prit, car

notre laborieux socio le traita lui-même de fainéant et autres aménités semblables. Le patron lui dit de sortir de

l'atelier et de ny plus paraître. Notre héros, fier de son exploit, s'en va en se vantant bien haut devant ses

camarades de sa vaillance et de la manière dont-il avait remisé son patron. Mais le lendemain, ce n'était plus le

fanfaron de la veille; on voit le même individu demander humblement pardon, en versant un torrent de larmes et en

faisant les plus belles promesses, supplier le patron de lever sa punition. Je parie qu'après s'être vanté de son

insolence, il ne dit mot de sa couardise.

Indret - Ministre

Il y a ministre et ministre. Le frère d'un certain socialiste est auprès de l'un et lui auprès de

l'autre.

On nomme ce dernier par politesse : La Bésicle.

On se rappelle que cet anarchiste, disciple d'Yvetot et cavalier de la Grande Dame (NDLR : Louise Michel), reçut,

naguère, à la suite d'une discussion avec un apprenti chaudronnier, une correction qu'il n'avait pas volée.

Dernièrement, il se fit calotter d'importance, par un camarade à qui il avait manqué de respect. Mais il est

fielleux notre socio, et, paraît-il, médite de se venger en mouchardant. Tous les moyens sont bons !

Qu'il fasse attention cependant : par le temps qui court le métier de mouchard est dangereux. Il doit déjà en savoir

quelque chose, Hi-han.

Un ami d'lndret.

Un an après, si l'on en juge, nous ne baignons pas précisément dans la paix sociale !

Pour terminer ce petit florilège, voici un dernier article intitulé (mais oui ! ) « intolérance et partialité ».

L'Echo de Paimboeuf du 30 février 1907.

La Montagne - Intolérance et partialité .

A La Montagne, tous le savent, existe une prétendue « Maison du Peuple » qui abrite une « prolo » et une société de

secours mutuels. Parfois on y voit des auditoires tout vibrant de chambardements universels ; parfois même de ces

petites réunions intimes où les crieurs et les groupes sautent délicieusement. C'est un idéal réduit de la société *

future ;on y reçoit les meilleurs accueils pour y déposer sa monnaie contre des produits de toutes sortes. Mais pour

participer au secours de la mutuelle, c'est plus difficile. Il ne suffit pas d'être syndiqué et être dans le besoin,

il faut, outre ses cotisations, avoir fait preuve d'intégrité socialiste, c'est à dire, s'être révolté contre l'Etat-

patron en cette journée mémorable du 14 novembre 1905, et s'être, comme un bœuf gras, exhibé le 1er mai, derrière la

loque rouge. Les purs du conseil veulent de la qualité et non de la quantité. J'te crois Charlot, surtout pour donner

des subsides.

Et pourtant la qualité !

Une question ! Pourquoi faire concourir aux places de factrices, et éliminer celles qui sortent les premières du

concours ?

Oh ! humanité et justice sociale !

Un qui ne croit plus aux farceurs rouges.