Jean Ardois a travaillé très jeune dans la ferme du Pé avant de l'habiter. Elle était autrefois tenue par la famille

Alain. Jean a pris le bail en 1954 et depuis beaucoup de choses ont changé. Il m'a raconté ses souvenirs de jeunesse et ses

rapports avec cette terre qui lui appartenait un peu. C'était toute sa vie. Coiffé de son béret, dans son bleu à bretelles,

ses bottes et souvent son bâton pour mener ses vaches, à la main, il a répondu avec précision aux questions que je lui

soumettais.

Son implication dans les défilés, sur son cheval, lors de la fête de Jeanne d'Arc au Pé notamment grâce à sa mémoire, une

partie de ce qui a changé a pu être restituée par les croquis et les dessins que j'ai réalisés suivant ses indications.

Première implantation de la famille Ardois à Saint-Jean-de-Boiseau

Au 17ème siècle, il y avait de grandes surfaces de terres occupées par la vigne à Saint-Jean. Bien exposées

sur le coteau, elles donnaient un vin verdâtre en grande partie vendu aux marchands hollandais pour en faire de l'eau de

vie. Un commerce fructueux car vendu sur pied un an à l'avance. Presque toutes les vignes du bourg et de la Télindière

appartenaient au seigneur du Pé, Jean puis René et après la révolution, Anonyme de Martel. Pour travailler sa vigne, taille,

dépotage et vendanges, De Martel faisait venir des journaliers vendéens qui allaient se louer de régions en

régions pour au gré des saisons gagner leur subsistance. Ces hommes du bocage étaient très pauvres et les maigres lopins

de marais ne suffisaient pas pour faire vivre tous les enfants. L'aîné prenait la succession et les suivants se

faisaient journaliers. Peu à peu certains ont pu se sédentariser comme métayers et faire venir leur famille. Trois frères

Ardois louèrent chacun une ferme à leur employeur. Il y avait du travail pour ceux qui étaient courageux et un meilleur

avenir que dans le marais. C'est ainsi que les ancêtres de M. Ardois ont fait « souche » à Saint-Jean.

Lors de l'épidémie du phylloxéra, toutes les vignes de France furent détruites par un insecte qui s'attaquait aux racines.

Cette maladie fut introduite en France vers 1865 par des plants américains. Le domaine le plus cultivé de Saint-Jean ne s'en

remit pas et seuls quelques petits propriétaires replantèrent de la vigne. Tous les pauvres métayers dépendants du Pé

n'avaient plus qu'à repartir. Une grande partie de ces familles vivaient à la Noë. Heureusement, De Martel leur vint en aide

en leur donnant un lopin de l'ancien vignoble ce qui leur permit de rester dans la commune.

Jean Ardois se souvient que son père avait vu dans les champs de la Noë, en face de la Clotais, des essais de labourage en

sillons pour la vigne à l'aide d'un locotracteur à vapeur placé à l'extrémité du champ en bordure de la route et relié par

un gros câble à des pieux situés à l'autre extrémité. La rotation du locotracteur faisait avancer la charrue le long du câble

pour défoncer le sol. Cette technique sera vite abandonnée avec l'arrivée sur le marché des premiers tracteurs plus faciles

d'emploi et plus performants.

Depuis longtemps les Hollandais ne viennent plus acheter le vin du pays de Retz. Les cépages ont changé, le vin rouge a

remplacé en grande partie la « vigne blanche ». Peu à peu cette profession disparaît de notre secteur.

|

|

Le port du Pé

Autrefois le port du Pé se trouvait au bord de la rivière en dessous de la ferme. Depuis la construction de

la digue d'Indret, cette partie du bras sud s'est peu à peu asséchée. Le canal de remplacement passe à 150 mètres et un étier

a été creusé pour permettre aux bateaux de venir jusqu'au port. Les îles environnantes étaient plantées de 12 hectares

d'osier. Il était coupé l'hiver encore vert et mis en tas sur les cales du port. Des botteleurs d'Ancenis et du Cellier

venaient alors le chercher avec des chalands. Après en avoir fait des bottes d'environ 80 kg, ils les chargeaient sur leur

dos pour les transporter par le chemin de hallage du port du Pé jusqu'aux bateaux. L'osier était ensuite utilisé par les

vanniers de ces communes. Sur le mur bordant la rivière au pied du château, on voyait encore dans les années 1950, les

anneaux pour attacher les bateaux. Le transport était encore important sur la rivière, foin, vin, courtines, mais aussi les

briques de la Sicaudais, la chaux de Montjean, et bien d'autres matériaux de construction. Pendant longtemps la Loire fut

presque le seul moyen de transport et de communication, le réseau routier est pratiquement inexistant avant le milieu du

XIXème siècle dans notre commune.

En bordure de la cale, il y avait trois grands entrepôts, un pour stocker les barriques de vin et deux pour les

pressoirs, un à long-fût et l'autre avec une vis en bois et une cage circulaire. On y mettait aussi les courtines. Les

bâtiments ont été démolis dans les années 1950 par Pierre Bodineau à la demande de Jean Ardois. Ce fut un travail très

pénible car les maies des pressoirs étaient très dures à briser.

Les dépendances du château

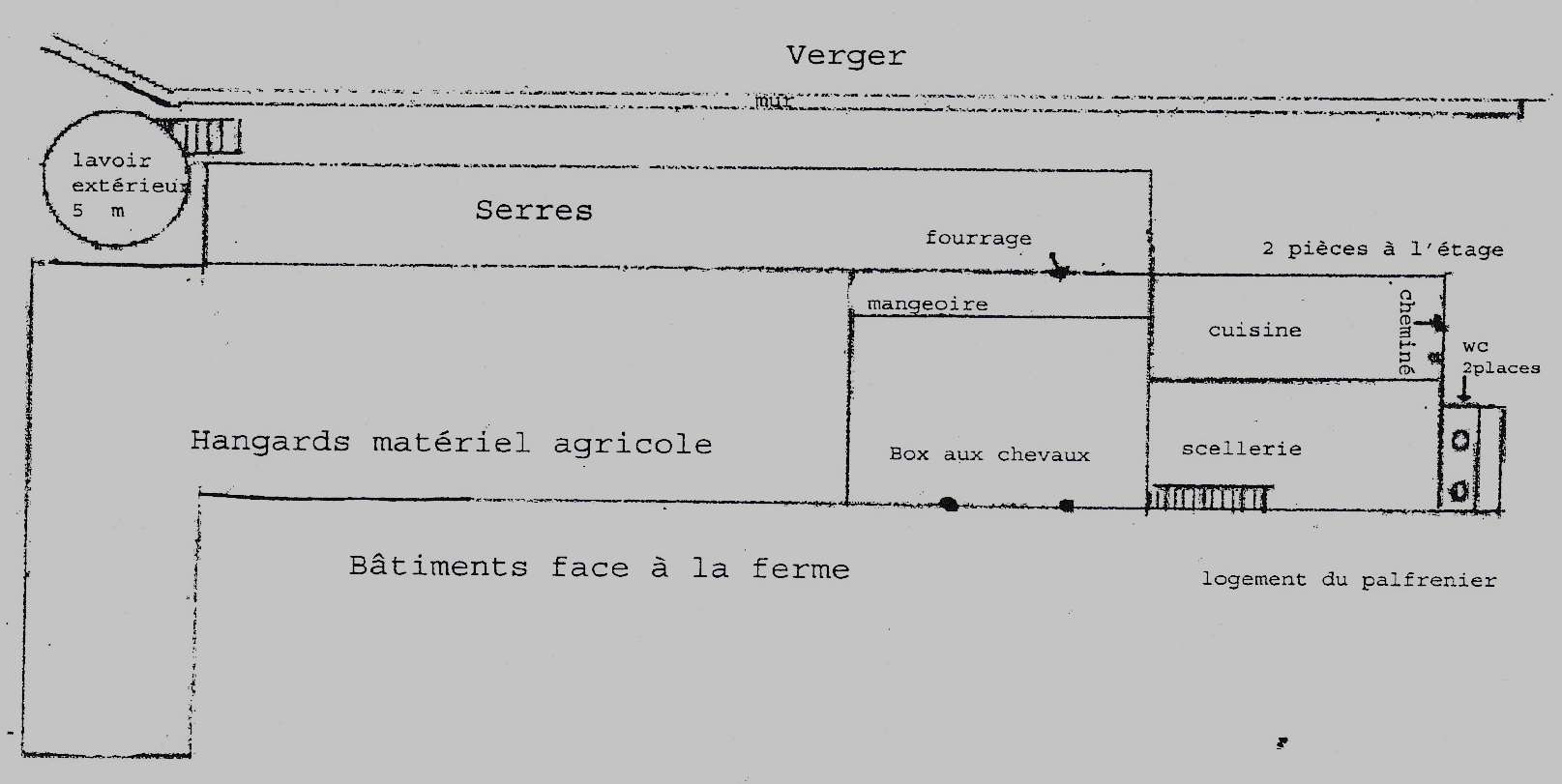

Le lavoir du château se trouvait à l'angle du bâtiment face à la ferme, entre les serres et le mur du

verger. C'était un bassin circulaire maçonné d'environ 4 à 5 m de diamètre alimenté par les eaux pluviales. Mme Odette Ardois

s'en souvient avant que son fils ne le recouvre pour aménager les hangars de ses machines agricoles.

Dans les bâtiments situés face à la ferme se trouvait le logement du cocher, palefrenier. Une cuisine avec

une cheminée, à côté la sellerie et à l'étage deux chambres. Des WC doubles se trouvaient à l'extérieur. A côté de cette

partie habitable se trouvaient les box pour les chevaux avec au fond leur mangeoire. Au-dessus, il y avait la réserve de

fourrage. Une particularité qui subsiste toujours, ce sont les rouleaux en bois pour frotter les flancs des chevaux

lorsqu'ils entraient ou sortaient des box. Le reste du bâtiment abritait le matériel agricole.

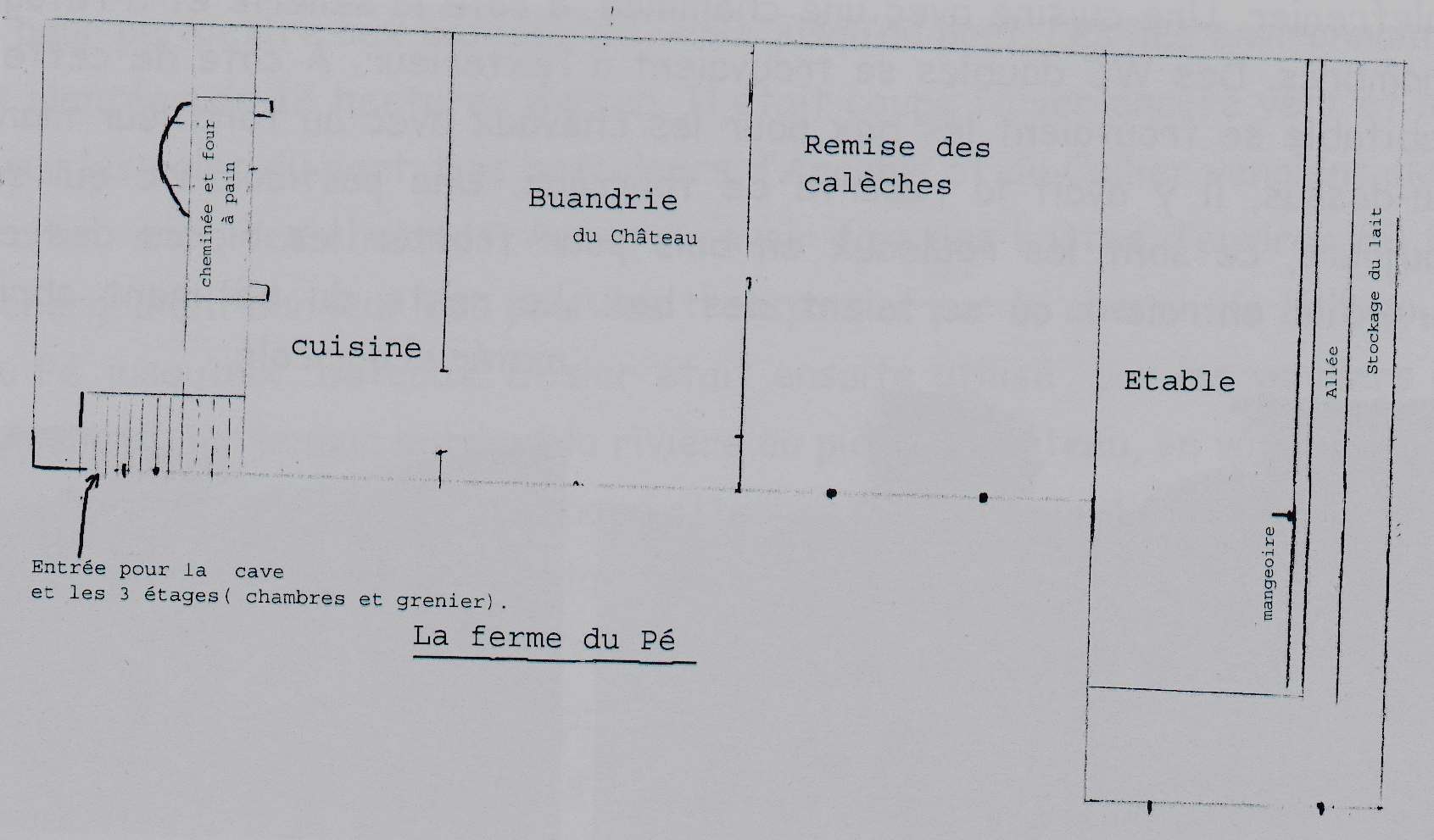

La ferme et la Buanderie

La buanderie du château se trouvait dans la partie centrale de la ferme, à côté de la cuisine. Cette

dernière avait une grande cheminée avec son four à pain. Cette pièce a conservé la même fonction mais la cheminée a disparu.

Seuls les deux montants supérieurs en granite sont toujours visibles . La buanderie a été transformée pour faire une chambre.

Le dessin ci-joint décrit ce lieu où travaillaient les servantes du domaine. Le massif maçonné supportant la cuve en cuivre

nécessita des heures de pénible labeur pour le démolir tant il était solide.

Le Moulin

A l'entrée du chemin des bœufs, il y avait les ruines du moulin du Pé. Le fût faisait un peu plus d'un

mètre et était recouvert de roux dans les années 1930. Il servait à ranger les outils. Odette Ardois se souvient de ce cône

en pierre lorsqu'elle allait chercher son lait à la ferme. Elle ignorait que de nombreuses années plus tard elle occuperait

ce lieu. La maison du meunier était encore habitée, mais a subi de profondes transformations. Le moulin n'est plus visible et

les membres de la société ont entrepris de dégager ce qu'il en reste pour compléter l'étude dont il est l'objet. Puis il

disparaîtra sous les cultures.

Les derniers propriétaires du château

Dans les années 1940, M. Du Réau de la Gaignonnière, fils de la propriétaire, habitait un autre château en

Mayenne. Il avait confié l'entretien du Pé à un régisseur ... M.H. Ce personnage ne fut pas très honnête et participa au

délabrement de la propriété. De nombreux meubles furent cédés ou échangés à l'insu du propriétaire. Certains habitants de

Saint-Jean en possèdent chez eux. Il m'a été rapporté l'anecdote suivante : « Un jour qu'il était dans la région, M.

Du Réau, se rendit à la salle des ventes de Nantes et quelle ne fut pas sa surprise de trouver un de ses fauteuils mis aux

enchères ». Il fit aussi faire de nombreuses coupes de bois à son profit pendant la dernière guerre car on manquait de tout.

Dans le premier salon, il y avait un magnifique bassin circulaire en marbre, surmonté d'une réserve d'eau toute en cuivre. Il

servait pour se laver les mains lorsque les occupants et le personnel du château venaient de l'extérieur, jardin

où autre tâche. Tout cela a disparu. Dans les caves, les Allemands, qui occupèrent le château pendant la dernière guerre,

firent murer le départ de ce que les gens appelaient le souterrain (en fait l'accès aux caves du château féodal situées sous

la terrasse sud).

|

M. Zacharie Du Réau fils de Mme De Monti n'était pas marié. C'était un homme simple et sympathique. Lorsqu'il venait au

château il partageait volontiers la table avec les gens de la ferme. Il allait souvent à Lourdes et chaque fois il envoyait

une carte postale de ce lieu célèbre en précisant qu'il avait prié la vierge pour eux. Jean garde un très bon souvenir de cet

homme. Sa mère a loué le château à l'évêché pour servir de colonie de vacances et d'école lors des travaux pour la

construction de l'école Saint-Marc. Pour payer les droits de succession, après le décès de sa mère, M. Zacharie Du Réau

vendit le château pour une somme dérisoire à un lointain cousin, M. Berset De Vaufleury. Les premières années, le

nouveau propriétaire effectua les travaux les plus urgents, mais ses moyens financiers étaient limités. Pour faire face aux

charges, il vendit sur pieds de nombreux arbres du parc à Gabriel Parois le menuisier de Saint-Jean. Certains chênes ont le

cœur noir et leur prix de vente n'est pas très élevé car la mode des années 70-80 est plutôt au bois de couleur clair. Les

revenus sont utilisés pour refaire des peintures ou des cheminées, mais l'ensemble se dégrade. M.De Vaufleury sera contraint

de vendre à la municipalité, en 1997, ce bien qui lui aura finalement créé beaucoup de soucis et coûté beaucoup d'argent.

M. Du Réau a gardé la partie rentable de la propriété, la ferme, baillée à Jean Ardois. Il a aussi vendu à son profit le

terrain pour la construction de la résidence du Pé. Il est mort sans descendant direct. Des cousins Dorfeille venaient

souvent le voir l'été au Pé. C'est Marie Thérèse Du Réau, mariée à Bertrand De Mauduit qui hérita de la ferme. C'est ce

dernier qui gère ce patrimoine.

Au début des années 1960, Mme Gouy, mariée à M.Longépé de Challand, amie d'enfance de la comtesse De Monti, est hébergée

avec sa famille dans l'aile du château, où vient d'emménager la nouvelle gérante. Cette famille y resta jusqu'en 1974. L'une

des filles Paulette était la bonne de l'abbé Guihéneuf, une autre Yvette est, religieuse en Sologne et la troisième, l'aînée,

Anne-Marie est décédée.

Une reconversion

La vigne, est devenue de moins en moins rentable, car non labellisée. Les trois frères Ardois, Jean,

Marcel et René, se reconvertissent dans l'élevage. Les meilleurs pâturages se trouvent sur les atterrissements en bas du

château. Dans les années 1955, ils possèdent une trentaine de vaches de race hollandaise et assurent la traite à tour de rôle,

un week-end sur trois. Au mois d'août, 1955, la société Diabolo se propose de venir faire une démonstration de traite

semi-automatique à la ferme du Pé en présence d'élus de Saint-Jean : le maire Hippolyte Gauthier , M. Albert Boucher,

président de la chambre d'agriculture, M. Médard-Lebot, secrétaire de la fédération départementale des producteurs de lait,

M. Boucher Bernard, conseiller laitier départemental, ainsi que quelques herbagers de la commune. Ce nouveau procédé de

traite, issu de Suède est produit sous licence à Nevers. M.Bord, directeur de l'usine Diabolo, offre également un banquet à

toutes les personnes présentes au café de la Paix, à la Montagne.

Au bout de quinze jours, les résultats sont positifs et les éleveurs des communes environnantes viennent découvrir au Pé cet

engin moderne qui libère l'exploitant d'une tâche ingrate. L'article de presse élogieux pour la maison Diabolo ne sera pas

transformé en commande. Jean Ardois m'a avoué n'avoir utilisé ce chariot de traite que peu de temps car ce n'était pas

totalement au point. La publicité sur panneau métallique existait encore en 1984 dans l'étable du Pé.

|

Aujourd'hui, son fils Yannick a pris la relève et son petit-fils travaille aussi sur l'exploitation. Le

cheptel est passé à 400 têtes et les anciennes étables ont fait place à des infrastructures modernes.

Le 29 mai 1990 une classe de CE2 de l'école Saint-Marcel de Paris 13ème est venue visiter la ferme de Yannick. En retour,

pour le remercier de son accueil, il a reçu une carte signée par tous les élèves.

Je remercie Jean, à titre posthume, ainsi que Yannick et sa mère Odette qui m'ont apporté leur aide pour

finaliser certains détails et m'ont procuré quelques photos. Jean nous a quittés il y a trois ans déjà et vous trouverez en

annexe l'hommage rendu par M.Landreau lors de son décès.