Mai 68 ! Qui en parlait il y a de cela un an ? Quelques anciens y faisaient quelques fois référence

en osant la comparaison avec le contexte économique que nous vivons aujourd'hui mais cela n'allait guère au-delà.

Et soudain, par un effet dont ils ont le secret, sans pour autant toujours le maîtriser, les médias se sont emparé de

l'évènement et l'ont fait ressurgir du néant.

Notre propos n'est pas de nous intégrer à cet engouement dicté par ce courant du moment, cela ferait redondance,

mais, en collectant les témoignages des acteurs locaux de cette époque, redonner vie pour quelques instants à ce que

les habitants de nos communes ont connu.

Les raisons de mai 68

Depuis quelques temps un peu partout en France de petits soubresauts, quelques bouillonnements

apparaissent ça et là sans que personne n'y prenne plus d'attention qu'il n'est nécessaire.

Depuis le début de l'année, le monde étudiant s'agite. Le 14 février, les étudiants nantais envahissent le rectorat

pour réclamer le paiement de leurs bourses d'études, alors que l'on est déjà au milieu de l'année scolaire. Le bureau

du recteur est saccagé et son bar vidé. Des heurts ont lieu avec les forces de l'ordre. En représailles, le préfet

d'alors, Jean-Marie Vié, ayant perçu cela comme une insurrection, décide de ne pas attribuer de bourses aux meneurs.

Vers la fin avril, la télévisiqn fait état de mouvements d'étudiants à Paris, mais, pour le pays de Retz, cela semble

très loin et puis ce n'est pas la première fois que de tels faits se produisent. Les slogans tels que «

Faites-l'amour, pas la guerre », « Plus de sélection, non aux examens » font leurs apparitions. Le phénomène, à

l'approche des examens, est fréquent. Qui s'en inquièterait ?

Dans le secteur hospitalier, les conditions de travail se dégradent et se heurtent au mutisme et à l'intransigeance

des « mandarins ».

A Indret, les aciers laminés et soudés prennent de plus en plus l'ascendance sur les aciers moulés. La fonderie ne

représente plus que 27 % de la production et le mot « fermeture » a été prononcé.

Tout près, à Sud-Aviation, (Château-Bougon pour les gens du coin) depuis déjà longtemps, les démarches relatives au

plan de charge déficitaire ajoutées aux revendications ouvrières, concernant notamment l'intégration des

intérimaires, sont restées lettres mortes. Par ailleurs, il existe dans l'usine une hiérarchisation difficilement

supportable.

Un peu partout des flammèches apparaissent, sans que les instances dirigeantes s'en préoccupent.

L'étincelle

Ce 8 mai, malgré un ciel maussade et des pluies intermittentes plus de 10000

manifestants réunissant étudiants, agriculteurs et ouvriers ont envahi le pavé nantais.

Cependant, les étudiants ne relâchent pas leur pression. Depuis le 2 mai de nombreuses

manifestations, suivies d'affrontements avec les forces de l'ordre, ont lieu à Paris. Les meneurs de ce

mouvement, Daniel Cohn-Bendit, Alain Geismar, Alain Krivin et Jacques Sauvageot, revendiquent plus de liberté dans

les internats.

|

En effet, dans ces grandes écoles, les élèves ont souvent plus de 18 ans-20 ans, et il leur est

interdit de pénétrer dans l'enceinte du sexe opposé. Le règlement impose que tous les élèves soient rentrés

avant 19 heures. On ne mélange les garçons et les filles que durant les cours. Ces contraintes deviennent

trop pesantes à des jeunes adultes.

Dans la nuit du 10 au 11 des barricades sont érigées dans le quartier latin et de sévères affrontements ont lieu

entre les étudiants et les garnisons de CRS. Le bilan est lourd : 400 blessés, 188 véhicules endommagés. Mais, tout

cela se passe à Paris...

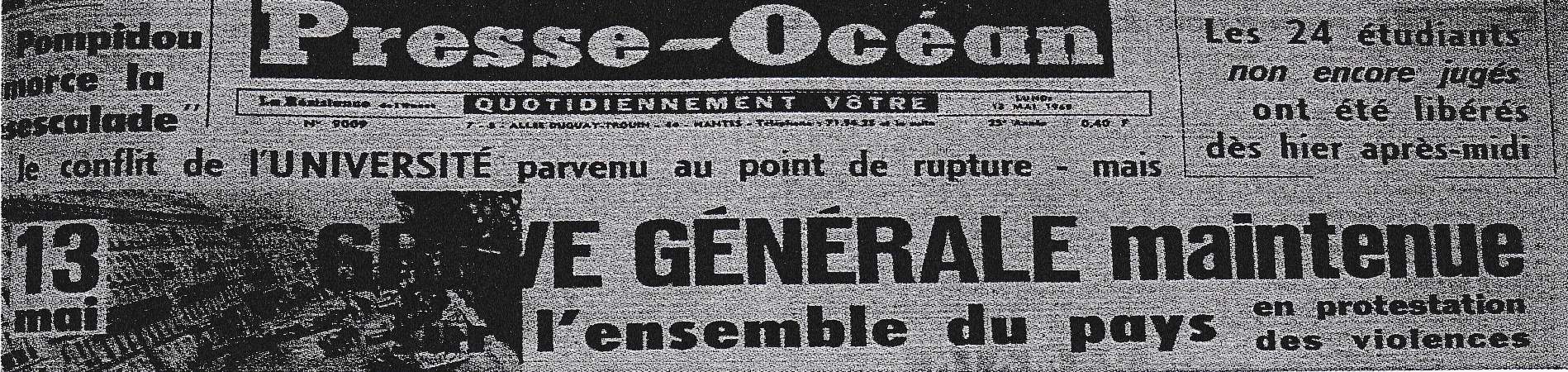

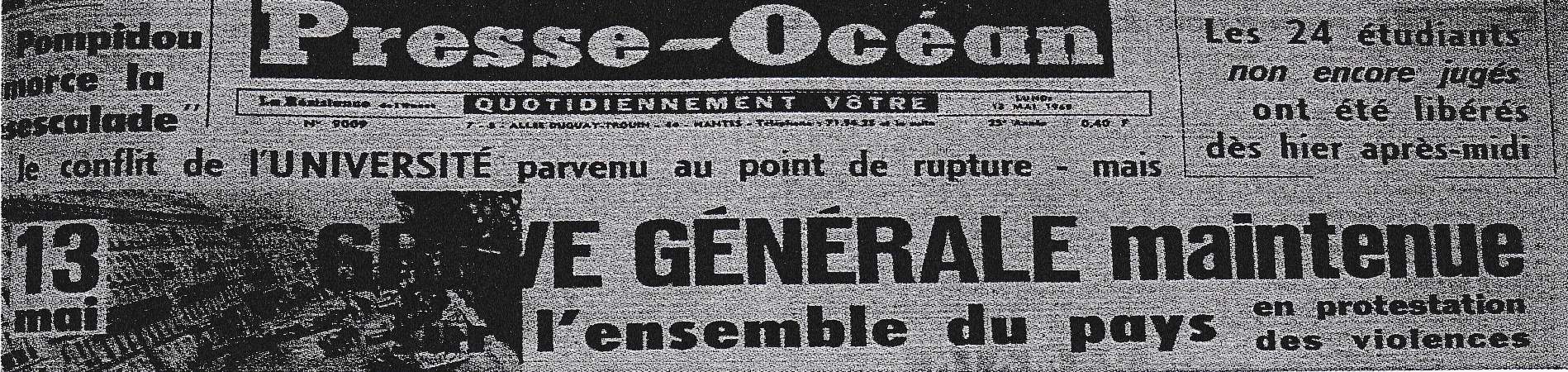

Le dimanche 12 mai, les Confédérations CFDT, CGT, CGT FO, FDSEA, CDIA, UNEF, AGEN et la FEN lancent un ordre de

grève générale, sans préavis, pour le lundi 13. Les Unions Départementales prennent le relais.

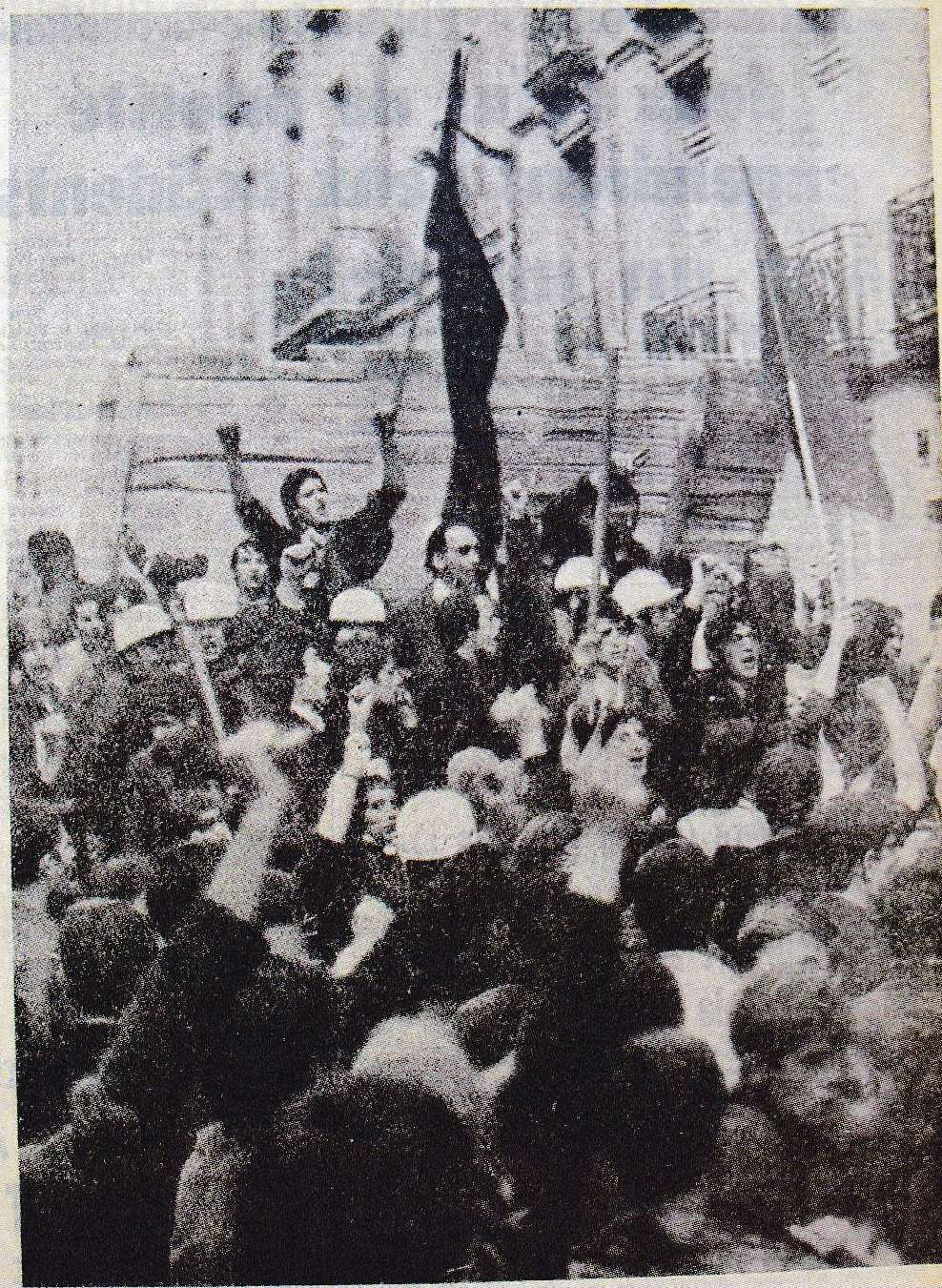

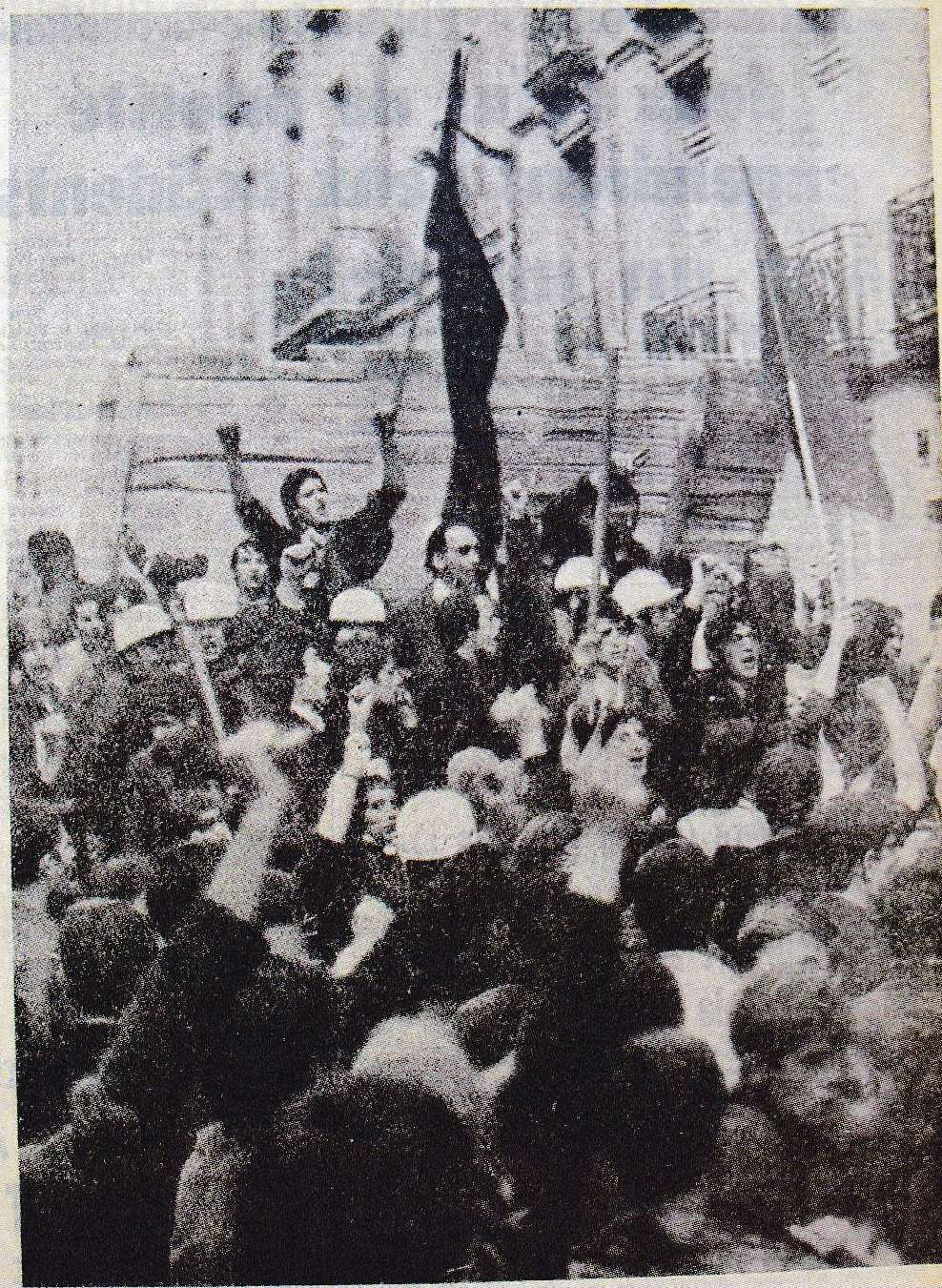

Ce lundi 13 mai, sous un soleil heureusement de retour, la manifestation, avec 20000 participants est imposante et

marque les esprits.

Les étudiants nantais, qui n'ont toujours pas obtenu gain de cause, sont évidemment bien présents et prennent une

part active à la manifestation. Leurs revendications de février n'ont jamais été exhaussées. Mis en conditions, ils

se dirigent en grand nombre vers la préfecture, symbole régional du pouvoir de l'Etat.

Le Préfet, pris de panique accepte une délégation d'étudiants et prend l'engagement de rétablir les

bourses et d'amnistier les auteurs des premiers débordements. Dès que les délégués sortent de la préfecture, il

considère que son engagement n'a plus lieu d'être, car obtenu sous la pression, et il téléphone au ministère de

l'Intérieur pour obtenir l'autorisation de tirer sur les émeutiers qui cassent tout et ont installé le drapeau

révolutionnaire sur la préfecture.

|

Heureusement, M. Darinaud, chef de cabinet du ministre, refuse de donner cet ordre. Cette volte face du Préfet a

pour conséquence d'aggraver les tensions. Afin d'éviter un drame, le professeur Henri Lafay, président du Cercle Jean

XXIII, se propose comme médiateur et, vers 20 heures 10, il monte sur la barricade installée près du Pont-Morand, et,

muni d'un porte-voix, il annonce : Vous avez gagné ... un accord est obtenu sur le rétablissement des bourses,

versées sous forme de subvention à l'AGEN et il n'y aura pas de poursuite pour les auteurs du désordre.

40 ans après, interrogé par le quotidien Ouest-France, Jean-Emile Vié, le préfet d'alors, confirme sa position :

Si j'avais ordonné de tirer, il y aurait eu des blessés, voire des morts ... Mais ça n'aurait pas changé le cours

des choses. Sans doute ma carrière de préfet se serait achevée. Mais il fallait faire preuve de fermeté...

Tout aurait alors pu rentrer dans l'ordre, mais le lendemain 14 mai, quelle ne fut pas la surprise de lire dans les

journaux et de voir à la télévision l'occupation de l'usine Sud-Aviation de Bouguenais.

Mai 68 est né

Nous allons tenter, dans les lignes qui vont suivre, à partir de différents témoignages, de recréer

le contexte dans lequel les Boiséens et les habitants des communes environnantes ont vécu cette période.

A Sud-Aviation

Aujourd'hui, de nombreux établissements revendiquent d'avoir été les premiers à être partis en

conflit. Il n'est pas question de créer une polémique sur le sujet, mais il conyient de dire qu'à notre connaissance,

les ouvriers de Sud-Aviation furent dans les premiers et (osons-le !) pourquoi pas, les premiers, à se lancèr dans la

lutte.

Le contexte

Tout n'est pas si rose à Château-Bougon, et pour cela il faut se remettre dans le contexte de ce

qui se passe dans ces usines depuis des mois. Le plan de charge est en baisse. La Caravelle, fleuron de l'aviation

française, a de la peine à se vendre depuis que les principes de conception ont été vendus par l'Etat à notre plus

rude concurrent l'américain Boeing. Les contreparties de ces échanges commerciaux se révèlent être un marché de dupes

pour Sud-Aviation. Boeing sort le Boeing 707, et la Caravelle voit sa fabrication cesser dès 1968. Papon, le PDG de

la société, sur les ordres du chef de l'Etat, a été chargé de liquider le projet de Super-Caravelle qui deviendra

plus tard, l'Airbus. Les usines aéronautiques françaises et Sud-Aviation, principalement, connaissent une période

difficile. Pour combler le déficit de charge elles développent des produits de diversification, notamment les

fameux réfrigérateurs de la marque Frigéavia à Bouguenais et les caravanes Caravelair à Saint-Nazaire.

En 1968, la situation s'est encore dégradée, malgré le démarrage d'un programme audacieux d'avions civils capables

d'emmener ses passagers, outre Atlantique, à la vitesse de deux fois le mur du son (seuls les avions militaires de

combat sont alors cap9bles de réaliser cette performance de voler à plus de 2200 kilomètres à l'heure). Les avions

civils de transport de cette époque ne volent qu'entre 850 et 900 kilomètres à l'heure. La désignation de ce

programme est le TSS (Transport Super Sonique). Le nom de Concorde ne lui sera donné que plus tard. C'est un

challenge important, réalisé avec les usines britanniques de BAE (British Aérospace). Mais cette charge ne pourra

apporter des heures de travail que lorsque l'avion sera commercialisé et vendu à des compagnies aériennes. En 1968,

nous n'en sommes pas encore là et seuls les avions prototypes sont en fabrication. Cela procure l'emploi d'un faible

effectif. Pour éviter les licenciements, la Direction de Sud-Aviation décide de geler les augmentions de salaires sur

plusieurs années, de réduire les horaires de travail de 48 à 45 heures par semaine, dont une heure et demie sans

compensation et de fermer l'usine de Rochefort.

Ces mesures, impopulaires pour les employés, ont pour conséquence une réduction importante de leur rémunération alors

que l'inflation est de plus de 4 à 5 % par an. Ce plan touche plus particulièrement les ouvriers horaires.

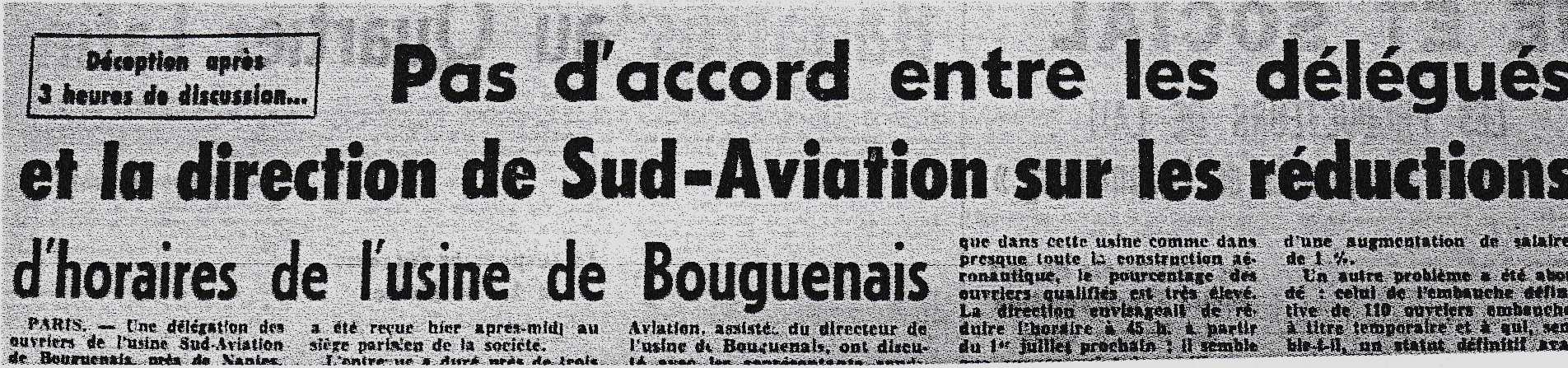

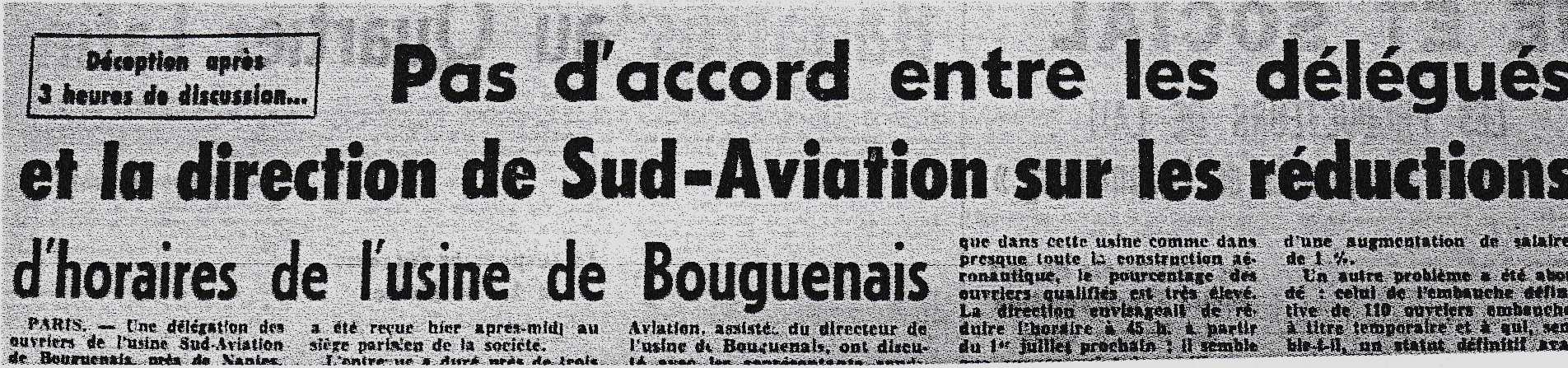

Toutes les démarches des syndicats pour faire aboutir les revendications sur la compensation des heures perdues et

le départ en préretraite des ouvriers de plus de 60 ans ont jusqu'alors échoué. Depuis le début du mois d'avril, de

multiples débrayages d'une demi-heure ont lieu presque chaque jour, pour faire céder la direction générale située à

Paris. La pression des ouvriers, souvent endettés par la construction de leur maison, auprès des syndicats, engendre

une vive tension dans les établissements. Le 30 avril, déjà, un débrayage de 7 heures, sur le tas, avait été

organisé. Tout cela sans succès. Le plus fort dans tout cela c'est que le 2 mai, l'ancien préfet de police de

Paris(1), Papon. nommé par le général De Gaulle directeur général de Sud-Aviation en 1967, révèle dans la presse que

la situation financière de la société est excellente !

|

Le conflit

Ce mardi 14 mai, sous l'impulsion d'Yves Rocton qui deviendra le véritable leader du conflit, deux

demandes d'audiences ont été adressées à la Direction : le matin à 11 heures, la seconde à 14 heures. Les principales

revendications sont :

. augmentation de 35 centimes de l'heure pour compenser les 1 h 30 de diminution d'horaire depuis le 15 avril.

. Répartition des charges de travail entre les établissements pour éviter des licenciements. (Les usines de Toulouse

ont des charges de travail supérieures aux autres établissements de la société).

. Embauche de tous les ouvriers en prêt. (Ils sont les premiers sur les listes de suppressions de poste.).

. Maintien du site de Rochefort.

Les choses vont alors aller très vite.

Mécontents, les ouvriers envahissent les locaux administratifs pour inviter les mensuels à les rejoindre dans un

nouveau et ultime débrayage.

La Direction refuse toute nouvelle rencontre. Alors, le coup de force est décidé « On va occuper l'usine ».

Ajoutons à ceci que l'aboutissement des revendications estudiantines face à la position du Préfet et le désaveu

ministériel qui l'a suivie ne peut qu'inciter à l'affrontement. Le pouvoir peut céder.

Les responsables syndicaux demandent à la base de se prononcer. L'adhésion des ouvriers est obtenue à une grande

majorité après un vote à mains levées. Un comité de grève est créé. Les femmes sont invitées à quitter l'usine et

tous les cars qui assurent le ramassage du personnel sont renvoyés. Il est alors 15 h 30.

Georges Vincent, responsable CGT, ajoute qu'il faut frapper fort car les multiples débrayages peuvent conduire la

direction de l'usine à décider un lock-out, et dans ce cas, c'est elle qui se retrouvera en situation de force. Cette

mesure avait déjà été utilisée par le passé (en 1962) et avait fait échouer les grèves.

(1) Préfet de Gironde sous Vichy, impliqué dans des actions avec les SS durant l'occupation, et responsable du

massacre de Charonne à Paris.

Dès lors, la décision de bloquer tous les accès de l'usine est prise. Sur ordre de l'intersyndicale, les ouvriers du

service outillage soudent les grilles de l'entrée principale et tout le personnel est bloqué à l'intérieur de l'usine.

La Direction se trouve prise en otage dans son bureau avec quelques cadres.

Ce coup de force fait l'unanimité, à la Une des quotidiens du lendemain.

|

Les piquets de grèves, recrutés parmi les plus virulents militants, sont disposés aux accès

stratégiques et le bureau du directeur est envahi par une délégation de grévistes.

Par solidarité, une dizaine de cadres viennent prêter assistance au Directeur quelque peu

traumatisé par la tournure des évènements.

Le récit de ce qui s'est réellement passé dans le bureau directorial, diverge quelque peu suivant que l'on écoute les

cadres séquestrés ou les responsables syndicaux de l'époque. Ce qui est certain, c'est que la tension de part et

d'autre devait être grande. Lorsqu'on regarde certaines images filmées dans les jours qui suivirent, on constate, en

effet, qu'il y a plus d'une vingtaine d'ouvriers bloquant le couloir, unique accès au bureau du directeur. Au dire de

l'un des cadres, ils ont craint le pire lorsqu'ils ont voulu sortir. « Certains ouvriers avaient bu et

paraissaient incontrôlables et cejour là on a vraiment eu peur ! »

|

Une certaine presse a raconté que le directeur fut ficelé sur sa chaise avec les fils de son

téléphone !... Ce fait n'a jamais été authentifié. Ce qui est sûr, c'est que cet homme ne se remettra jamais de

l'épreuve qu'il dut subir pendant seize jours.

Jean-Luc Ricordeau raconte :

Le menuisier de la Cruaudière de Saint-Jean-de-Boiseau, le grand Julien Briand, ouvrier de l'usine, est parmi les

premiers à participer à la séquestration de l'état major. Pierre Duvochel, le directeur lui dit alors « prenez la

porte s'il vous plait ». C'est ce que Julien fit, il dégonda la porte et l'emporta. L'anecdote est restée dans les

annales ...

Si les plus jeunes ouvriers montent sur le toit de la direction et y installent des drapeaux rouges, ce n'est pas le

cas des ouvriers issus du monde agricole beaucoup moins motivés par le conflit. Non pas qu'ils ne voient pas le bien

fondé des réclamations formulées par les leaders, mais ils n'ont pas la fibre revendicative et militante.

Une autre catégorie de personnel ne participe pas, dans cette épreuve de force, de bon cœur : les mensuels.

Ça n'a jamais été le grand amour entre mensuels et ouvriers en bleus. Beaucoup trop de choses les divisent. Jugez

plutôt :

A Sud-Aviation, il existe trois catégories sociales :

- Les cadres, environ une vingtaine. Ils portent une tenue civile, costume cravate, au travail.

- Les mensuels, répartis dans la maîtrise et les services techniques. Ils portent une blouse bleue pour les petites

catégories et blanche pour la haute hiérarchie.

- Les horaires, répartis du manœuvre à l'ouvrier qualifié. Ils sont en bleus de travail.

Cette dernière catégorie, la plus nombreuse, est payée, en numéraires, suivant les heures travaillées chaque

quinzaine. Le taux horaire de rémunération de chacun est fonction de la qualification dans laquelle il est classé par

sa maîtrise, suivant une grille résultant des accords salariaux de la société. Dans son salaire, une part non

négligeable appelée le « boni », lui est attribuée, suivant ses performances au travail, par son chef d'équipe. Ce

pourcentage modulable de 0 à plus de 5% est souvent l'objet de tension entre le chef et l'ouvrier.

Les mensuels ont un salaire mensuel « fixe », plus élevé que les horaires et viré sur un compte en banque. Ils ont

une prime de fin d'année supérieure.

Autres divergences entre les horaires et les mensuels : ces derniers ont une semaine supplémentaire de congés. A la

cantine de l'usine, ils ont une demi-bouteille de vin à table, les horaires doivent l'acheter. Les mensuels n'ont pas

à apporter leurs couverts, ceux-ci sont disposés à leur table pour le repas. Les horaires doivent apporter couteaux,

fourchettes et serviettes.

Toutes ces différences font que les deux catégories, les bleus et les blouses, se côtoient, mais n'ont pas de

relations très amicales et chaque camp le fait bien sentir à l'autre.

|

|

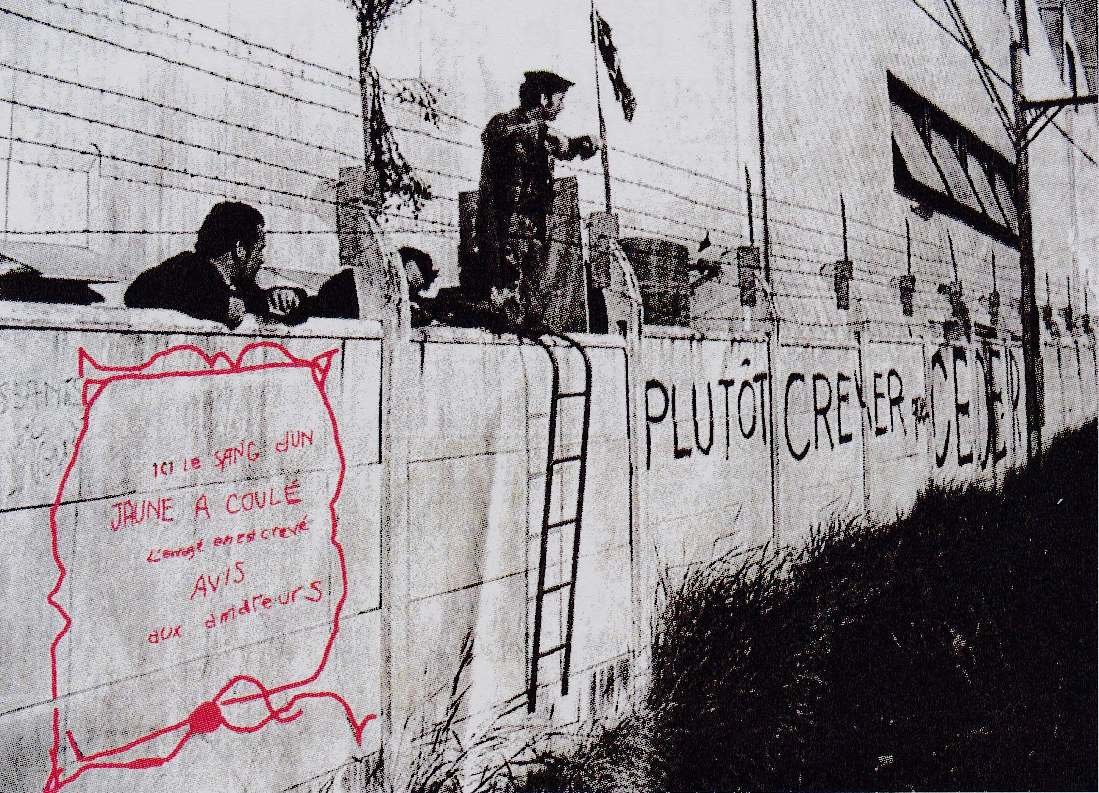

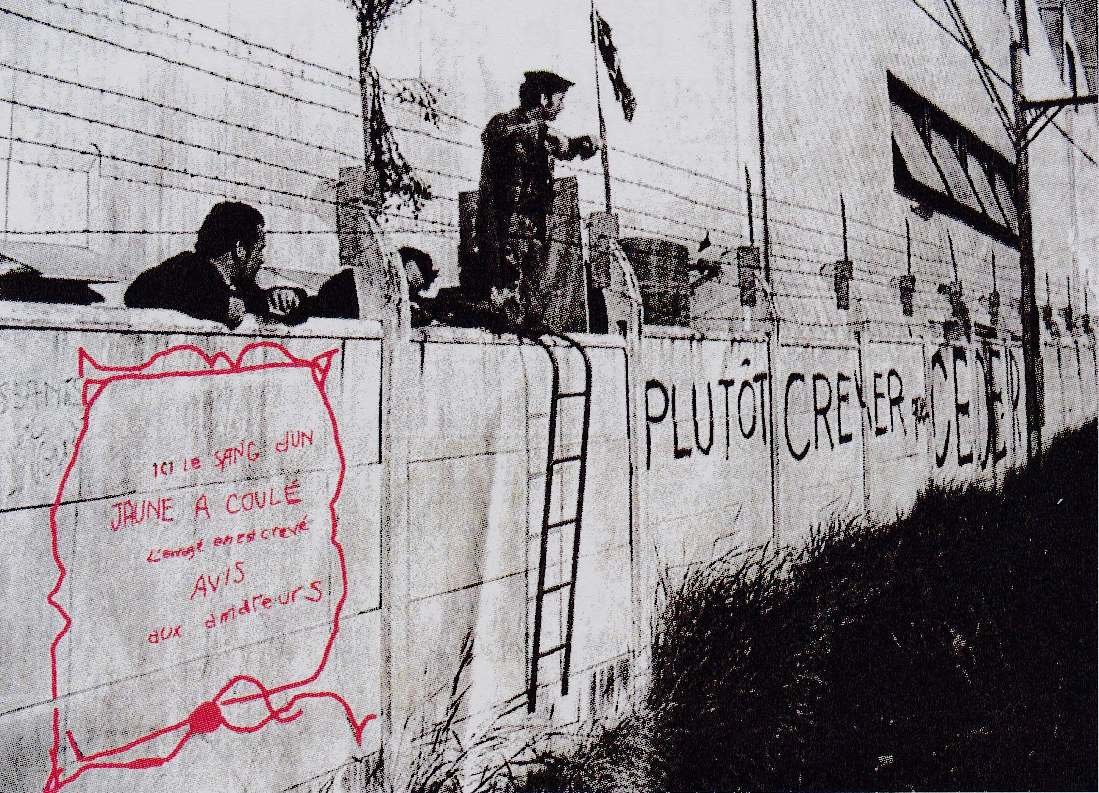

Quelques cadres et mensuels qui, le soir venu, tentent d'escalader l'enceinte pour rentrer chez

eux, se voient coursés par des syndicalistes armés de gourdins. Quelques-uns sont frappés et s'en souvinrent

longtemps.... Pour dissuader d'autres réfractaires à l'occupation, sur le mur de la clôture par où sont passés les

fuyards, il est écrit, à la peinture en grandes lettres « Passants, souvenez-vous. Ici le sang d'un jaune a coulé.

Avis aux amateurs ».

Ce mouvement de grève illimitée, soumis au vote par les organisations syndicales CGT, CFDT, et CGT-FO, a trois

leaders : Pour FO, Yves Rocton, trotskiste de la tendance anarcho-syndicale d'Alexandre Hébert, anarchiste notoire et

responsable départemental du syndicat FO, François Lemadec pour la CFDT et Georges Vincent pour la CGT.

Dans ce conflit, ce sont surtout les ouvriers qui conduisent la grève. Sur les photos, ce sont eux que l'on voit au

premier plan, derrière le mur de clôture ou sur les toits de la direction et du bureau d'études. Ils

brandissent des banderoles ou pancartes chargées de slogans du type : « Plutôt crever que céder ».

Le premier jour, les épouses des ressortissants de Sud-Aviation s'inquiètent de ne pas voir revenir leurs

hommes du travail. A Saint Jean, une vingtaine de familles sont concernées.Normalement à 18 heures, le car

de ramassage est passé sur la place de l'église et, dans la demi-heure qui suit, le mari est de retour à la

maison. Peu de foyers disposent du téléphone et de la télévision. Aucun moyen pour les grévistes d'avertir leur

épouse. Et rien n'a filtré sur l'occupation de l'usine.

Les heures passent sans plus de nouvelles.

On s'informe chez les voisins dont le mari travaille aussi à Sud Aviation ; mais chaque fois ceux-ci sont dans la

même situation. Vers 20 heures, aux informations régionales de la radio, la nouvelle est enfin diffusée. Le bouche à

oreille fait le reste comme une traînée de poudre. Les épouses de Julien, Pierre, Lucien, Bernard et

les autres comprennent que la situation est sérieuse.

Déjà, les familles proches de l'usine et tentent d'approcher l'établissement, mais ne peuvent franchir les

barrages.

Jeannette Mamet de La Montagne fait partie de ces épouses dans l'inquiétude :

Je n'étais pas vraiment inquiète de la tournure qu'aurait pu prendre ce bras-de-fer avec la direction, qui durait

déjà depuis longtemps et dont mon mari m'avait souvent parlé. Mon souci était plutôt axé sur la santé de Jean qui

sortait d'une longue maladie. Dès le soir, le fils d'un copain de Jean, est venu me prévenir qu'il occupait

l'usine. Jean était fragile des bronches etj'avais peur qu'il attrape du mal.

Je tiens à préciser à ce propos quej'étais de tout cœur avec lui.

La gestion du conflit

A l'intérieur, le comité de grève doit tout organiser, notamment le ravitaillement des 2000

occupants. Quelques coups de téléphone aux commerçants des environs, permettent d'assurer pour ce premier soir un

gigantesque pique-nique. La première nuit d'occupation va commencer.

Dès le soir, on attend les forces de l'ordre de pieds fermes. Rocton a demandé à tous les chasseurs grévistes

d'apporter leur fusil ; lui-même a apporté sa carabine. Mais la nuit sera calme et le premier soir sera très joyeux

aux dires de quelques-uns des occupants.

Dans la presse du lendemain l'événement fait la une des journaux. Les étudiants réunis autour de l'A.G.E.N, U.N.E.F.

se déclarent solidaires et prêts à soutenir les ouvriers en lutte.

Le décor est planté, la déferlante qui va suivre, va dépasser tous les acteurs.

Dès le deuxième jour d'occupation, quelques ouvriers et une partie des mensuels trouvent la situation un peu pénible

et ne partagent pas l'enthousiasme des plus jeunes : Ils voudraient bien rentrer chez eux. La pression et le ton

montent ; une nuit, passe encore, mais cela peut durer longtemps. Devant cette réaction, le comité de grève décide

d'autoriser les plus anciens, les « préretraités » à rentrer chez eux chaque soir. Autant dire qu'un certain nombre

ne reviendra pas de sitôt...

Pour les autres, on organise les 3/8, afin d'assurer la garde et les tâches quotidiennes. Seuls les hommes sûrs sont

chargés d'aller chercher le ravitaillement et la boisson. Les sacs de pommes de terre et les baricauts de vins de

pays affluent.

Les corvées de pluches se font à tour de rôle dans la cour de l'usine.

Pour dormir, les plus malins ont réussi à faire venir par les copains ravitailleurs des sacs de couchage ; les autres

dorment dans les cartons d'emballage des frigos, car les nuits sont fraîches. On voit ainsi, alignées comme des

niches à chiens, ces multiples abris de fortunes dans lesquels se recroquevillent pour se protéger du froid, des

ouvriers en tenue de travail.

|

|

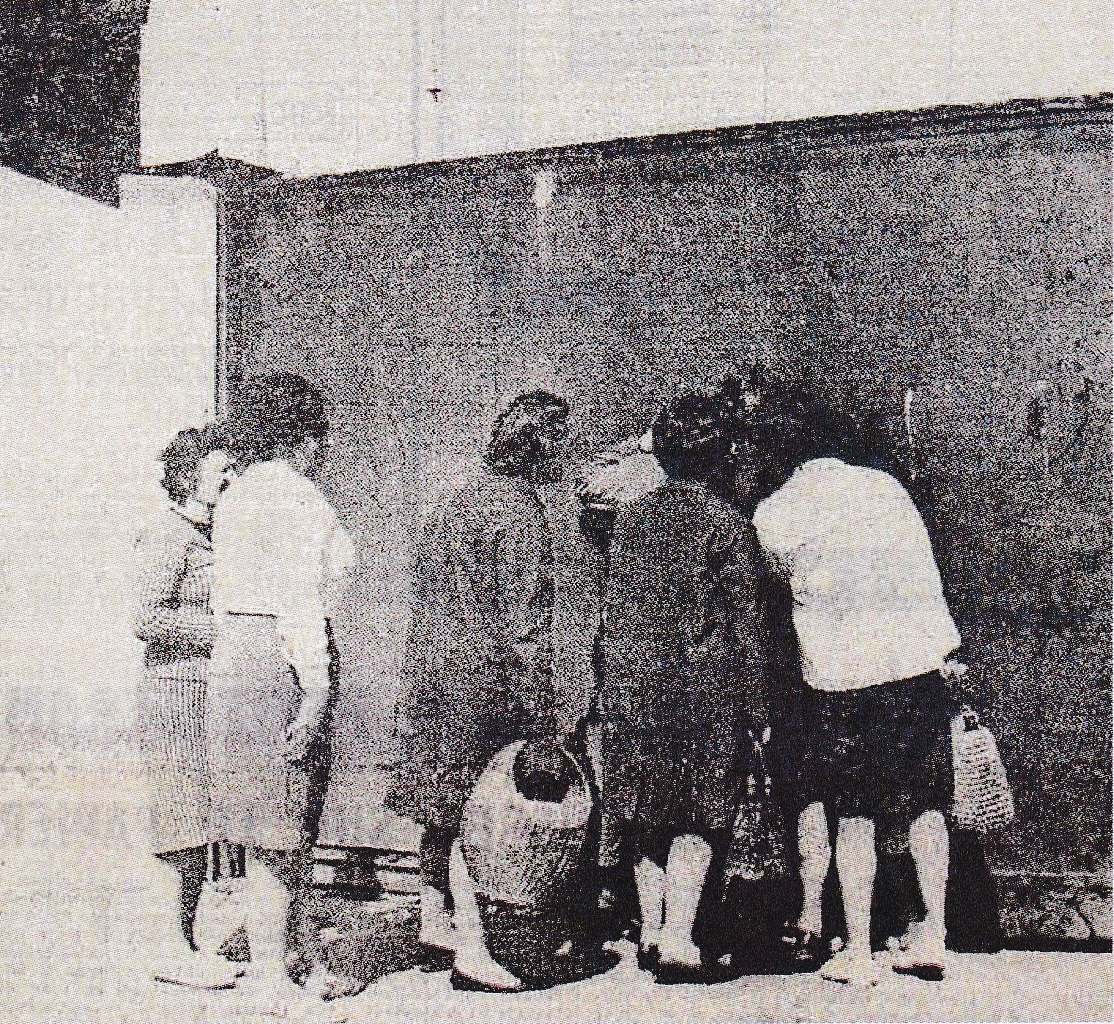

Certains rivalisent d'ingéniosité pour ériger une cabane de fortune faite de planches, bâches,

parasols et autres cartonnages où figure une inscription sur la volonté des occupants de poursuivre la lutte jusqu'à

la victoire . Ici, c'est « chez Nounours », là, c'est « le camp 11 réservé aux Babouins » ou encore, « *

les privés d'amour », « le village gaulois », « au vin sans eau », « la bande à Papon » etc.....Les mensuels

couchent sur les tables de traçage du bureau d'études ou, dans les bureaux, à même le sol.

Pour parfaire l'ambiance, des haut-parleurs placés sous les fenêtres de la direction, diffusent les dernières

nouvelles politiques et le résultat des négociations en cours. C'est ainsi que, le 15, c'est sous les hourras

que l'annonce de l'occupation de Renault-Cléon et de la séquestration de son directeur sont accueillies.

Puis viennent, les chants révolutionnaires répétés à tue-tête, toute la journée, pour maintenir la pression sur la

Direction. Un électrophone, relié aux haut-parleurs , passe en permanence des disques de l'Armée Rouge.

La permanence syndicale est ouverte 24 heures sur 24 pour gérer la vie de ce gigantesque camping où l'on dort peu et

mal. Point de confort pour la toilette, aussi les barbes poussent, les yeux sont rougis et l'on passe le temps comme

on peut entre les corvées et les tours de garde. Les jeux de cartes, de palets et de boules font fureur et les

parties sont acharnées.

Le Directeur, quant à lui, fait des mots croisés ...

C'est aussi l'apparition des fameux canotiers rendus célèbres grâce à Maurice Chevalier. Sauf que ceux là sont

garnis d'un ruban sur lequel est inscrit un calendrier qui comptabilise les jours de grèves, comme le montre la

photo avec Jean Thabard de la Montagne.

|

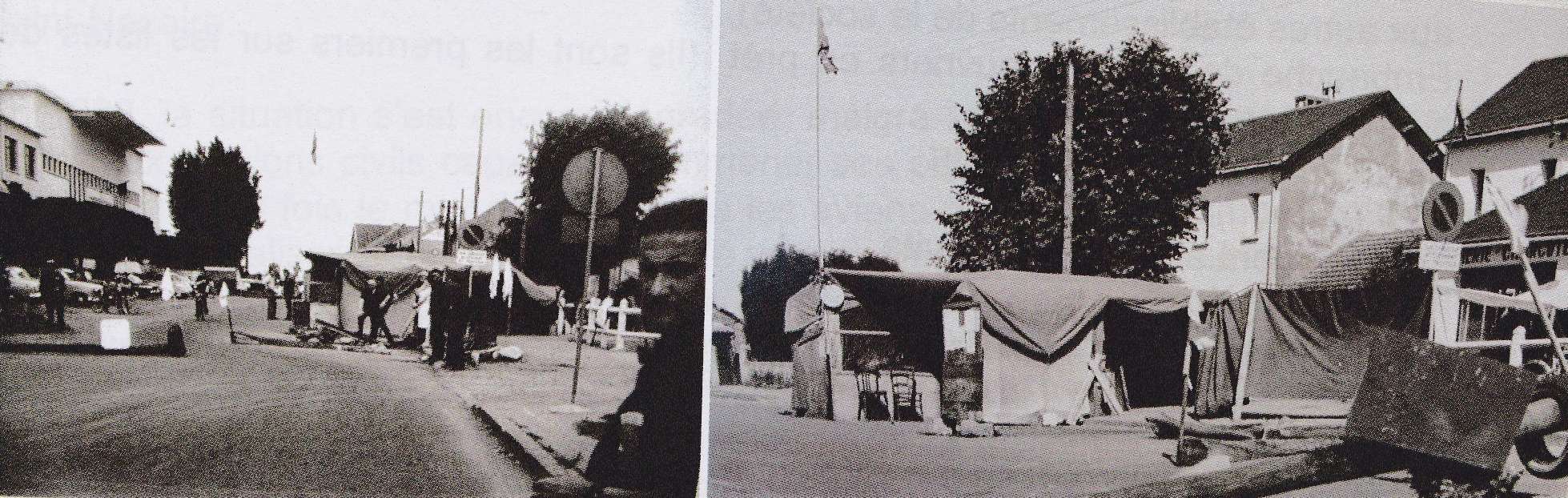

Près de 800 piquets de grèves occupent les barrages filtrants implantés sur les routes d'accès à

l'établissement. Des guitounes et des braseros équipent cette vingtaine de postes de contrôle, pour s'abriter du

froid de la nuit. Les automobilistes qui se rendent à l'aéroport doivent parfois s'acquitter d'une « obole » pour

franchir le barrage. Cette mesure rend la grève très impopulaire, car cette monnaie destinée à alimenter la caisse du

comité de grève, sert assez souvent à ravitailler en liquide des militants peu diplomates et un peu éméchés.

Plus d'une dizaine de cafés existent sur le bord de la route face à l'usine. Les jours de grève sont pour eux le

signe de bonnes affaires et quelques ouvriers payés en argent liquide, toutes les quinzaines, rentrent au foyer

familial avec un salaire fortement amputé par les bistrotiers. Lorsque, après 68, les payes seront versées sur un

compte bancaire, certaines épouses seront impressionnées de l'augmentation du salaire de leur mari....

Le fait, précisons-le, n'est pas propre à Sud-Aviation ; le même constat est fait par les épouses de travailleurs

d'autres entreprises.

A Indret, la paye est remise à chacun sur présentation d'un talon de bordereau personnalisé. Celle-ci se présente

sous forme d'une liasse de billets (pas bien épaisse !) épinglée à un papier sans en-tête sur lequel est mentionné

en chiffres rouges le montant de la paye.

Certains petits malins défont la liasse, y font la ponction désirée et remplaçent le dit papier par un nouveau papier

d'un montant équivalent à la somme restante ; le plus délicat réside, lors de la reconstitution de la liasse, de

faire passer l'épingle par les trous initiaux des billets de banque.

Consulter la page sur le site d'histoire de St Jean de Boiseau

Consulter la page sur le site d'histoire de St Jean de Boiseau