Avant 1715, Saint-Jean-de-Bouguenais ne possédait pas d'école. Dans cette paroisse de 2000

âmes, c'est le prieur ou ses vicaires qui assuraient tant bien que mal, l'enseignement aux enfants les plus aptes à

suivre une vocation religieuse.

Les guerres de religion amenèrent la royauté à prendre certaines résolutions. En décembre 1698, le roi décide donc :

«

Pour prévenir un retour de l'hérésie, il faut que on ouvre des écoles chrétiennes dans tous les

bourgs qui en sont privés ». Il annonce d' autre part qu' il autorisera les paroisses à s'imposer extraordinairement

afin de payer maîtres et maîtresses. Aux premiers, il accorde 150 livres par an de salaire, aux secondes 100 livres.

A Saint-Jean-de-Bouguenais, le général de paroisse n'a pas de gros moyens financiers.

|

Régulièrement l'évêque relance les hauts personnages des paroisses afin de les inciter à faire une œuvre de charité

au profit de l ' ouverture d'une école. En contrepartie, le clergé s'offre à dire des messes pour le repos de

l'âme des futurs fondateurs. C'est ainsi que la première école de Saint-Jean-de-Bouguenais voit le jour. Dans son

château de la Hibaudière, Jeanne Bretagne arrive sur la fin de sa vie. Très pieuse, elle est fort estimée pour les

nombreux dons qu'elle a déjà faits dans la paroisse. N'a-t-elle pas offert une grosse cloche à l'église dont elle fut

la marraine en 1699. Le clergé local fait encore appel à sa générosité pour satisfaire le désir du roi.

Cette dame

devient donc la fondatrice des petites écoles de Saint-Jean-deBouguenais, à l'imitation des seigneurs de Bougon ce

qui lui permet d'attacher son nom et celui de sa famille à une fondation qui répandra l' instruction gratuite

parmi les plus humbles de la localité.

Rendez-vous est donc pris auprès d'un notaire de Nantes, Maître Peloteau, notaire royal et apostolique, pour la

signature de l'acte de fondation, le 7 juin 1715, dans l'après-midi. Jeanne Bretagne a alors 63 ans.

|

Dans cette œuvre de charité, la fondatrice indique qu'elle fait cette action « pour

la gloire de Dieu et attirer la miséricorde sur elle et ses successeurs, qu'elle a par ces présentes

fondé à perpétuité une place de maÎtresse de petites écoles charitable tenue et exercée dans le bourg

de Saint-Jean-de-Bouguenais, paroisse et duché de Nantes pour l'instruction des enfants de la paroisse

du dit Bouguenais conformément aux ordres de Monseigneur l'évêque de Nantes et messieurs les

grands vicaires. :»

Le salaire de la maîtresse est fixé à 100 livres tournois par an. Cette somme étant obtenue par le

produit de diverses rentes foncières dont Jeanne Bretagne établit la liste suivante :

- Sur un pré des Masses sur la paroisse du Pellerin, un canton de terres appelé les Higonières, 7

livres,

- 10 sols de rentes foncières à percevoir sur une maison que tient le sieur Richardeau au village de

la Briandière,

- 6 livres de rentes foncières dues sur la pièce des Rivetières,

- 50 sols à prendre sur un canton de vigne appelé les Higonières que possède le laboureur Jean

Joyeau, auquel s'ajoute un jardin situé au village du Landas plus la lande et un pré appelé le pré

Mirore. « Le tout sauf le pré des Masses, situé dans la paroisse de Saint-Jean-de-

Bouguenais ».

De plus, la Dame de la Hibaudière laisse quitte à perpétuité à chacune des maîtresses des

petites écoles de Saint-Jean-de-Boiseau, un logement situé dans le bourg, appelé la « maison de Saint-

François » ou maison du cadran. Pourquoi la maison du cadran ? Peut- être possédait-elle un cadran

solaire sur sa face située au midi correspondant à l'entrée côté rue. Cette maison nous est décrite de

la façon suivante : elle possède deux pièces, une en bas plus une chambre au-dessus. Derrière la maison

il y a un jardin avec ses dépendances mais il n'y a pas de grenier. La surface totale est de 50 toises

carré, la toise valant 1,95 m, l'ensemble couvrait donc à peine 100 m2 .

|

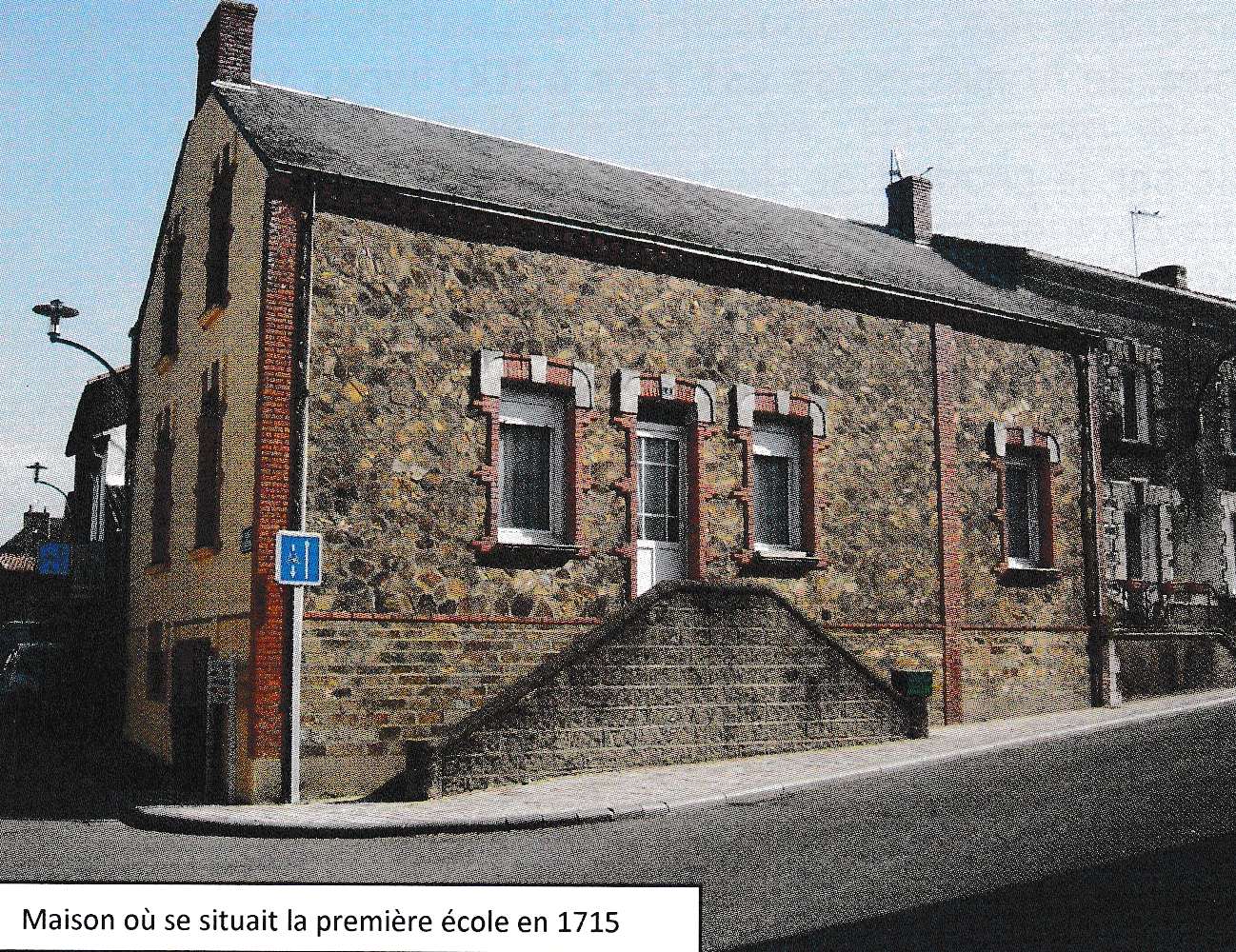

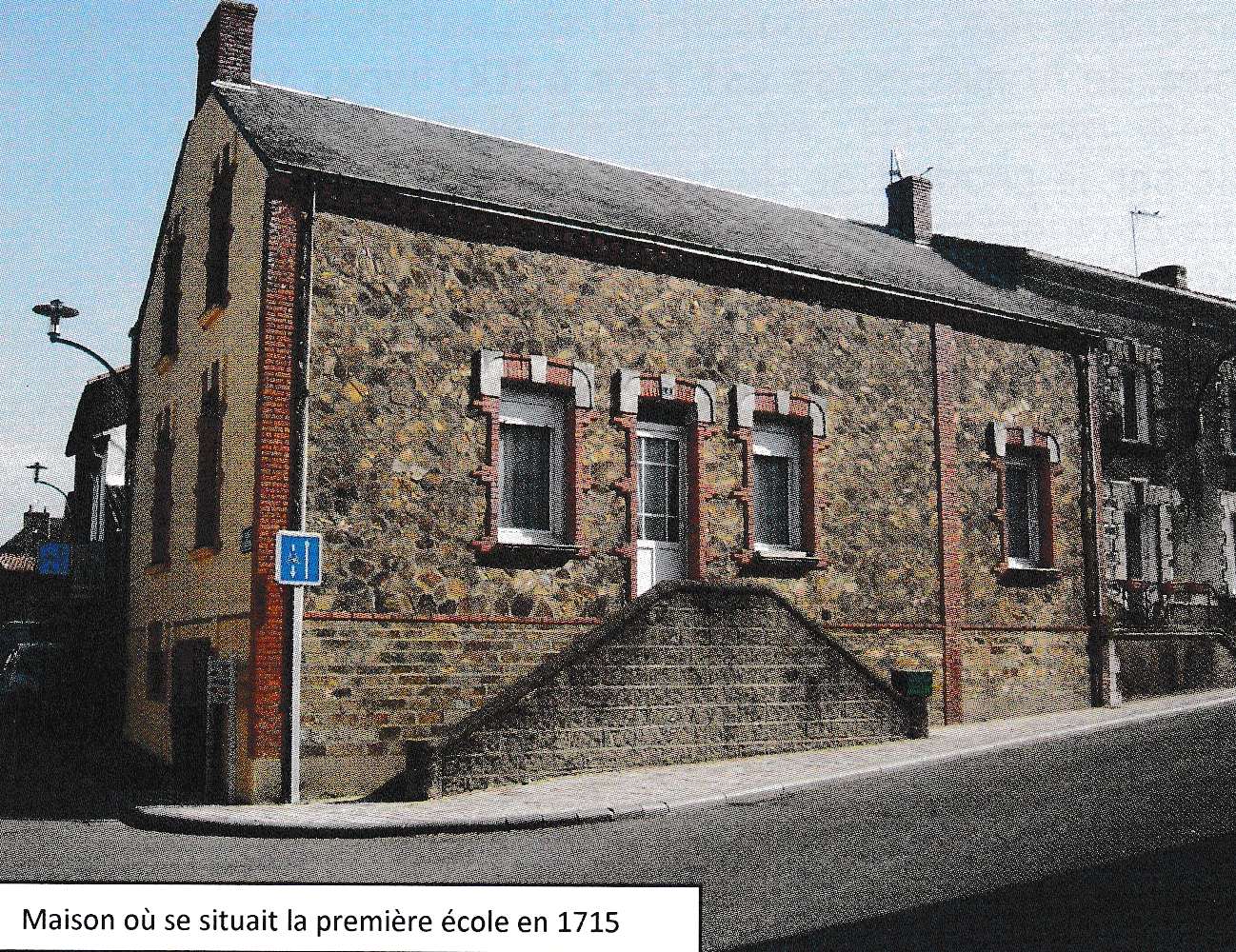

Cette future petite école était bornée à l'orient à un certain Brissault, à l'occident à la rue du

Quartron, au nord à Jean Josnet et au midi rue et issue. L'emplacement de ce premier foyer de la

culture à Saint-Jean-de-Bouguenais est occupé aujourd'hui par une jolie maison d'habitation située à

l'angle de la rue du Cartron et la rue des frères Goheau, proche de l'église. La future

maîtresse ainsi logée a par contre à sa charge d'entretenir de toutes réparations le logement et le

jardin. La première enseignante de ces petites écoles est une demoiselle de Nantes, Marie

Rivallan bien connue de la fondatrice pour sa probité et son mérite comme maîtresse d'école en

cette ville. Aussi lui propose-t-elle d'accepter le poste qu' elle vient de créer. Comme l'indique

le contrat, « celle-ci, lui occuper la dite place et commencer le jour de la fête de

Saint Jean Baptiste suivant .».

Cette petite école est réservée aux filles pauvres ou riches de la paroisse et ne prend que quelques

pensionnaires seulement. Les cours ont lieu tous les jours à raison de quatre heures de temps, soit

deux le matin et deux l'après-midi, sauf les dimanches et fêtes et un jour par semaine que enseignante peut se

réserver à son gré. Les matières enseignées sont « apprendre à lire en

latin, en français, écrire, l'arithmétique et le catéchisme le mieux qu'il lui sera possible ».

La maîtresse a en outre dans son contrat une autre obligation qui n'a rien à voir avec l'enseignement.

« Faire le chapelet publiquement toutes les fêtes et dimanches après vêpres dans

l'église de la dite paroisse autant que le dit sieur prieur l'aura agréable ».

Dans le cas où elle a à s'absenter pour des raisons diverses ou si elle n'applique pas à la lettre les

termes du contrat, il est prévu que le prieur devra pourvoir à son remplacement. Par contre, «

en cas d 'absence pour affaire qui pourront l'obliger à désemparer pendant

quelques temps, maladie ou autre, elle sera tenue à se faire suppléer par une autre fille capable

d'enseigner les dites écoles et qui sera préalablement agréée par le dit sieur prieur ».

Comme il est indiqué dans ce texte, le responsable sur le plan local du bon fonctionnement de cette

fondation est le prieur de la paroisse, Eustache Lebreton. Il a le pouvoir « si

elle ne fait pas l'affaire ou au cas où elle manquerait exactement toutes les suses dites conditions ou

l'une d'icelle, il sera libre au dit prieur de la révoquer sans aucune formalité de justice. Il sera

possible toutefois à la maÎtresse de se pourvoir devant Monseigneur l'évêque ou Messieurs les grands

vicaires en son absence, pour obtenir si fait, la permission de faire les dites écoles » ».

La classe se compose d'une modeste salle. Les élèves s'assoient accroupies à même le sol pendant les

leçons. L'évêque et ses grands vicaires suivent de très près l'enseignement. Lors de la visite de

l'archidiacre, le prieur doit remettre au délégué de l'évêché un brevet constatant l'état de la

paroisse et un article spécial fait mention des petites écoles, en indiquant dans quelle situation

elles se trouvent. Lorsque le manque d'intérêt envers l'école est trop grand, les enfants et les

parents sont admonestés du haut de la chaire. Cette coutume persistera jusqu'à la révolution.

Marie Rivallan fut la seule institutrice à être désignée par la fondatrice, car le 12 décembre 1724

Jeanne Bretagne décède dans sa demeure de la Hibaudière. Dans son testament, elle lui accorde certains

avantages que n'auront pas ses successeurs. En effet, elle recommande à ses héritiers de lui servir 180

livres de rentes, de lui laisser la jouissance de la maison du cadran sa vie durant. Hélas, le fils de

la Dame de la Hibaudière, Maurice Nicolas Peillac, de caractère violent et mécontent de ne pouvoir

obtenir du roi le droit à la particule, ne respectera pas, du moins dans l'immédiat, le contenu du

testament.

En effet, trois ans après le décès de la fondatrice, en 1727, Marie Rivallan doit avoir recours à la

justice pour le paiement des rentes de quel héritier lui doit. Bien des fondations de ce type disparurent

à la mort de leur fondateur. Saint-Jean eut de la chance car ce ne fut pas son cas.

Tant que la première maîtresse occupa ce poste, les recteurs n' eurent pas trop de soucis, mais à son

départ (peut-être à sa mort ?), les choses ne vont plus aussi bien. Les remplaçantes devaient

satisfaire à un examen en présence de l'évêque. Elles devaient apporter une attestation de leur

religion, être de bonne vie et de bonnes mœurs, montrer comment elles savent lire couramment, sans

hésiter, le Latin et le Français, tant dans les livres imprimés que dans les écritures faites à la

main. De plus, elles ne doivent point montrer de mauvais accents de prononciation. Une fois ces

épreuves de capacité passées avec succès, une licence est remise permettant d'exercer la fonction de

maître ou maîtresse de petites écoles. Suivant le livre des constitutions diocésaines, il est interdit

aux maîtres d'enseigner à des filles ayant plus de sept ans et pareille restriction est faite pour la

maîtresse qui reçoit des garçons dans son école des deux sexes. Il faut éviter de les réunir dans le

même local, aux mêmes heures.

En 1749, c'est Jeanne Daumasse qui occupe le poste, le prieur est Nîcolon, mais son salaire ne lui est

pas versé régulièrement. C'est le petit-fils de la fondatrice qui est l'héritier.

L'enseignante se plaint en plus que la rente de 7 livres 10 sols, due chaque année par les fils

Richardeau et Girard de la Briandière, ne lui est plus payée. Malgré ces incidents, l'école continue

d'exister et les maîtresses changent peu souvent.

En 1760, les choses vont mal, le mécontentement de la population est général et le prieur-recteur

Jean-Pierre Delaunay doit adresser une demande de révocation de Jeanne Daumasse auprès de l'évêché,

celle-ci est atteinte de démence.

Pour lui succéder, les grands vicaires envoient à Saint-Jean-de-Bouguenais, le 14 juin 1760, une

demoiselle Jeanne-Marie Drondu, originaire de Blain, diocèse de Rennes, mais demeurant à Nantes

faubourg de Richebourg. Les premiers jours de son séjour dans la paroisse se déroulent normalement,

pourtant les relations de l'institutrice avec les habitants et le clergé vont vite se détériorer.

En effet, le prieur va se plaindre à l'évêché de cette enseignante, en énumérant ses principaux griefs :

- Ne pas donner l'instruction nécessaire aux élèves, même pas le catéchisme et les prières.

- Ne pas tenir les écoles régulièrement pour y manquer des mois entiers, étant souvent absente pour

être à différents endroits à la campagne.

- Ne pas tenir compte des remarques des habitants qu'elle reçoit de façon injurieuse et qu'elle traite

d'une façon hautaine et avec mépris. Même le prieur-recteur, chargé de la bonne marche de l'école,

n'est pas mieux reçu.

A la suite de ce rapport, dénonçant le contrat signé le 14 juin 1760, les grands vicaires lui enlèvent

la permission d'enseigner en vertu de l'édit de 1695. Malgré cette décision, la demoiselle Drondun

décide de ne pas quitter l'école qui lui sert également de logement, elle attaque le clergé local

devant l'évêché. Il s'ensuit un long courrier au cours de ce procès. Malgré les sommations qui lui

furent faites, elle refuse toujours de remettre les clefs.

Pendant ce temps, l'école ne fonctionne plus et il faudra plusieurs mois avant que cette affaire n'ait

une solution définitive dont voici la conclusion : « La demoiselle Drondun se voit

donc en exercice non recevable dans sa demande volontaire, car déboutée d'icelle comme mal et nullement

fondé et faisant droit dans la demande de reconduction du sieur prieur qu'il a donné par les présentes,

le dit acte de présentation du 11 juin 1760, sera donné pour rectifier et regarder comme non avenu, en

conséquence, la demoiselle Drondun est condamnée d'abandonner la jouissance des héritages de corps et

biens, les logements et les sommes en dépendant de la dite fondation et charge au sieur prieur mesure

de faire faire aux dites les réparations de cette affaire tant greffée que soumise aux dits biens le

tout avec dépens ». Nous sommes en octobre 1761 quand enfin l'école peut rouvrir.

Entre 1770 et 1771, nous trouvons comme maîtresse d'école une demoiselle Anne Forget. Celle-ci a

également recours à la justice pour demander le paiement des rentes. Quant aux parents et aux élèves,

ils ont l'impression que l'école est « du temps de perdu ». Ceci pour avouer qu' il y a peu d'élèves

dans ces petites écoles, sinon des fils de notables.

Pour succéder à la demoiselle Forget, nous voyons arriver une autre demoiselle nommée Lamy. Le prieur

Danghin est alors responsable de la paroisse. Pendant les évènements révolutionnaires, il se fait remarquer

par son zèle envers la République. Lors de la prestation de serment exigée pour le clergé et les

fonctionnaires, l'institutrice des petites écoles, Mlle Lamy, à l'exemple de son curé, se plie avec zèle à

cette formalité le 12 juin 1791 et peut ainsi continuer à exercer ses fonctions. Par ce serment,

l'enseignante conserve les avantages liés à la fondation, mais elle ne dépend plus du clergé. C'est le

conseil municipal qui est devenu le responsable de l'enseignante et de sa conduite.

Le 21 avril de l'année suivante, la demoiselle Lamy adresse une lettre au procureur de la commune dans

laquelle elle indique qu' elle se rétracte formellement de son « serment civique ». Les mesures prisent

contre la religion ne sont pas acceptables pour ses convictions.

Le lendemain, l'assemblée municipale se réunit à la maison commune de Saint-Jean de-Boiseau. Cette réunion

municipale est présidée par le nouveau maire Vincent Blanchard, en voici le compte-rendu :

« Vincent Blanchard assisté des sieurs René Mocquard, Jean Biraud, Pierre Biton, Julien

Mocquard, Jean Chesneau et des officiers municipaux Pierre Blanchet, Luc Barreau, François Lemonnier, *

Julien Chauvelon, notables. le procureur de la commune, présent, a remis sur le bureau la lettre de la

demoiselle Lamy. En ayant donné lecture, le procureur de la commune a conclu que l'école de la dite Lamy

serait fermée, qu'il serait signifié ordre de vider la maison nationale qu'elle occupe sous huitaine ».

Et les édiles insistent : « Supplions messieurs les administrateurs du district de

Paimbœuf de nous permettre de placer maÎtre Chauveau à la place de la dite Lamy en lui accordant son

bénéfice. C'est le désir et le vœu de tous les citoyens de notre commune qui disent qu'il est plus utile

que les hommes soient plus instruits que les filles. Nous vous prions de nous répondre sous huitaine, vous

obligerez messieurs, votre humble serviteur Blanchard, maire signé avec tous les citoyens précités ».

Si pour le conseil, le cas de la maîtresse d'école paraît simple à régler, la lettre de réponse émanant du

district déçoit beaucoup les conseillers et leur maire.

Extrait des registres du directoire de département du 6 août 1792, l'an 1 de la liberté.

Séance présidée par François Toussaint Villers à laquelle assistaient, Charles Gabriel Joyau, Yves Aimé,

Pierre Bruget, René Pierre, Jean-Louis Chiron, René JeanBaptiste du Fresneau et Gabriel David. Présents,

François Sébastien Lecourneux, procureur général syndic. « Vu la lettre de la

demoiselle Lamy, maÎtresse d 'école à Saint-Jean-de-Boiseau, en date du 21 avril 1792, par laquelle

elle rétracte le serment civique qu'elle avait antérieurement prêté, la délibération du conseil génération

de la commune de la dite paroisse, du 22 du même mois, qui nomme le sieur Chauveau pour tenir la petite

école au lieu et place de la dite Lamy.

Considérant que la demoiselle Lamy qui en était à devant pourvue s'en est rendue indigne par la rétractation

de son serment civique, qu'il est instant de pour voir à son remplacement, mais qu'on ne peut approuver la

nomination du sieur Chauveau sans contrevenir à la fondation dont le vœu doit être respecté et suivi: Arrêté

que les curés et fabriquants de la paroisse de St-Jean nomment à la place de la dite Lamy, une autre femme

capable d'exercer l'école de la dite paroisse qui sera agréée par le conseil général de la commune et

prêtera le serment civique devant lui et requis de toute personne dévouée à l'enseignement public.

Fait en directoire, à Nantes, le 6.8.1792.».

La demoiselle Lamy sera la dernière enseignante de la fondation, car notre curé Danghin a d'autres projets

en tête. En décembre 1792, il devient juge de paix du canton du Pellerin et il abdique ses fonctions

ecclésiastiques le 27 brumaire an II.

La petite école, qui n'a plus d'enseignante, sert de local pour la garde nationale. Elle sera vendue, très

délabrée, comme bien national pendant la Révolution.

En effet, une clause de la fondation de 1715 prévoyait : « S'il ne se trouvait des

maÎtresses capables ou qui ne voulussent venir ou exercer les dites petites écoles dans Saint-Jean-de-

Bouguenais, intervalle ou défaut leurs jouissances éternellement de ses biens, léguerait terres labourables

et pareillement de rentes fonchières seront faites perçues et touchées par les sieurs prieurs recteurs et

fabriqueurs en charge pour être par eux employés en entier au soulagement et assistance des pauvres de la

paroisse de Saint-Jean-de-Bouguenais, tant malades que ceux ainsi qu'il sera jugé bon être par les sieurs

prieurs et fabriqueurs ».

La fondation fut assimilée à un bien du clergé et vendue avec ses rentes le 1er thermidor an V (19.7.1796)

pour la somme de 3920 livres, à Danghin. Il devait se marier quelques mois plus tard, le 13 janvier 1797,

avec la fille du meunier des anciens seigneurs du Pé, Thérèse Landais. L'ancienne petite école servit sans

doute de refuge aux tourtereaux avant d'abriter leur ménage, car moins d'un mois après son mariage, Danghin

voyait naître son premier enfant, le 6 février 1797.

Ainsi se termine l'histoire des petites Ecoles de Saint-Jean-de-Boiseau