En cette fin d'année 1923, notre Petit Rouquin s'est fait un nom. Le résultat de ses meetings, la

faconde dont il a fait preuve, en ces circonstances, ont provoqué des réactions extrêmement positives au siège

parisien du Parti.

Les retombées médiatiques du séjour soviétique de notre petit gars de La Montagne ont ravi Moscou. Plusieurs hauts

dirigeants souhaitent le voir assumer des responsabilités nationales.

«Montez à Paris !». Est-ce un ordre ou une invitation ? Certes Jean escomptait bien quelques retombées positives de

ce travail de propagande qu'il a effectué dans l'Ouest. Bien évidemment il s'attendait à une réaction des instances

dirigeantes ! Mais, il n'avait pas envisagé une telle éventualité.

Monter à Paris, c'est dire adieu à ce pays nantais qui l'a vu naître, mais c'est et surtout un changement total de sa

vie de famille. Et là... Alphonsine réagit sans ambiguïté à cette proposition parisienne : « Non Jean ! Je ne

monterai pas à Paris. Si tu réponds à cet appel, je resterai ici avec Jeannette ! ».

Pour notre militant, la décision à prendre est difficile. La défense de la Cause, c'est certain, est prioritaire à

ses yeux, mais, partir seul pour Paris, c'est s'éloigner à jamais de sa petite famille et de sa petite Jeannette.

Quelques jours plus tard, il reçoit un mot de Barthélemy Baraille « Jean, il faut que tu partes ; le devoir

t'appelle. Toi seul peux défendre la classe ouvrière. Ta famille ne doit pas constituer un obstacle. ».

Jean reste sans répondre à cet ordre déguisé et à la supplique de son ami. Pour l'heure un autre objectif occupe ses

pensées.

Début janvier 1924, c'est le 4ème congrès du PC à Lyon. Emile Hureau et Jean Cremet sont mandatés pour y représenter

la Loire Inférieure.

Le 21 janvier, pour preuve de la confiance qui lui est accordée, c'est Jean qui monte à la tribune pour présenter les

bases d'un protocole d'accord PC/SFIO. Très en verve, l'ancien apprenti chaudronnier est chaleureusement applaudi.

145 des congressistes (sur 148) lui apportent leurs soutiens. Parmi ces derniers, Marcel Cachin et un jeune

secrétaire fédérale du Pas-de-Calais : Maurice Thorez

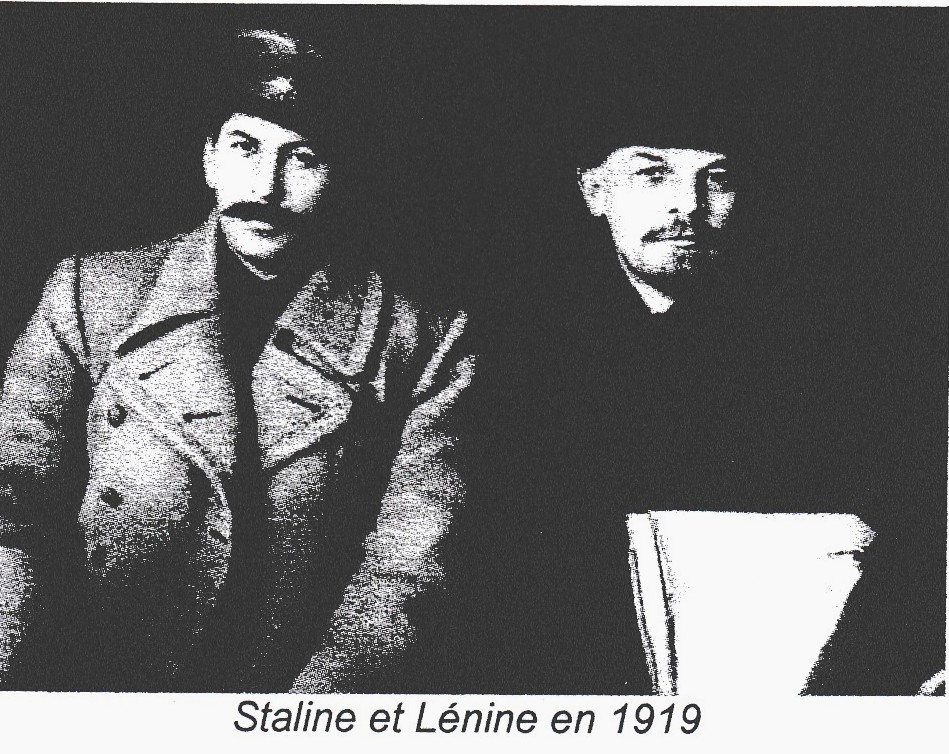

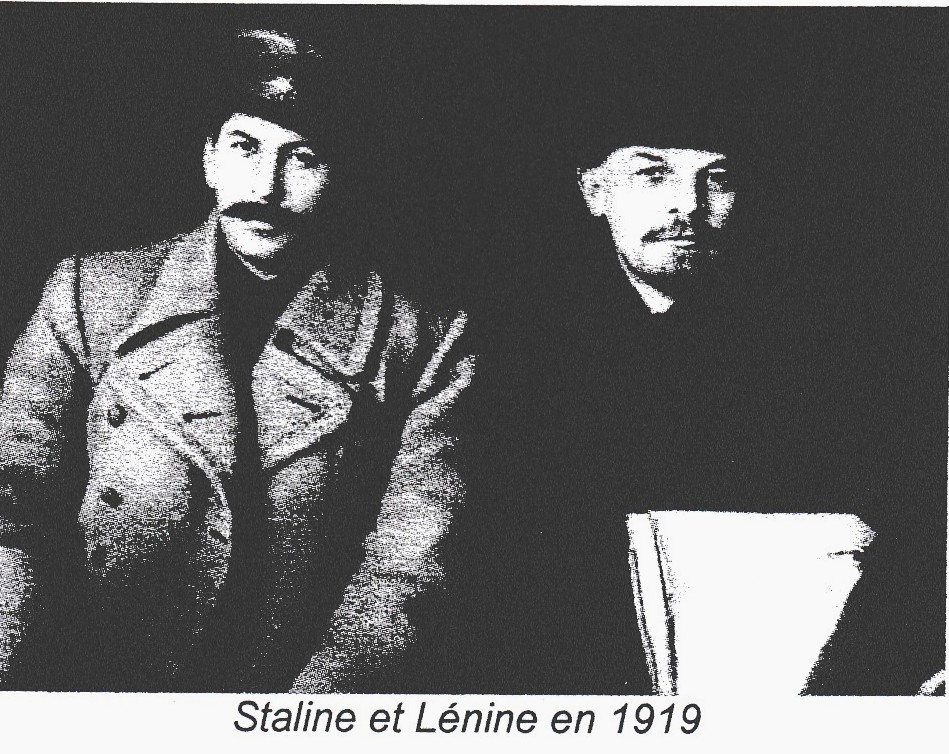

Quelques instants seulement après ce succès, une nouvelle tombe, telle la foudre, sur l'assemblée : Lénine le père de

la Révolution d'octobre, celui qui concrétisa les grands principes de la doctrine marxiste, celui qui lors de ses

rencontres à Pornic fut en quelque sorte la référence idéologique de Jean est mort. De plus, le souvenir des propos

peu amènes, échangés en sa présence lors des réunions de travail du Kremlin en juillet dernier, vient s'ajouter à sa

tristesse et à ses craintes quant à l'avenir du nouveau régime.

Pour l'heure, le congrès doit suivre son cours. Après les différentes interventions et prises de paroles il convient

de passer au renouvellement du bureau national.

Encore auréolé de sa prestation à la tribune et du succès obtenu par sa motion, Jean est élu secrétaire général. A

une majorité relative certes, mais élu. Notre gars de la Basse Loire, abasourdi en perd tout de sa faconde habituelle.

Cette victoire est de courte durée. Bien vite on se rend compte des effets que peut avoir un tel changement dans

l'Appareil et l'incidence que peut provoquer l'arrivée de ce quasi inconnu sur le militant de base. Evolution, oui !

Révolution, non ! Le parti sera tricéphale : Louis Sellier sera le secrétaire général ; il sera secondé en cela par

deux secrétaires généraux adjoints, Jean Cremet et Georges Marrane.

Numéro deux à l'échelon national : voilà de quoi alimenter l'argumentaire et la requête de Baraille.

Accepter une telle fonction dans l'Appareil du parti, c'est implicitement admettre des séjours quasi permanents dans

la capitale.

A son retour à Basse-Indre, Alphonsine est loin de partager la fierté de son mari et ne s'associe pas à la fête que

lui réservent ses collègues. Sa décision est catégorique. Elle ne le suivra pas.

Déçu par l'incompréhension de son épouse, la mort dans l'âme, mais toujours avec le secret espoir qu'un jour prochain

Alphonsine et Jeannette le rejoindront, Jean se rend au 120, rue de Lafayette, le siège du Parti.

Au Parti, l'ancien secrétaire, Albert Treint n'a pas accepté avec philosophie son éviction lors du congrès de Lyon.

Représentant l'aile dure, il a toujours l'appui de Zinoviev le président du puissant Komintern.

Quelque soient les aspirations qui les animent, les hommes ne sont que des hommes et trop souvent, les ambitions

prennent le pas sur les idéaux fussent-ils les plus généreux. C'est ainsi qu'après quelques mois de « placard »,

Treint réapparaît au sein du secrétariat général.

Influence soviétique ? Cette réapparition marque également un tournant dans les orientations du PC : la

radicalisation du mouvement et l'excommunication du courant liberaire du mouvement ouvrier français.

Opportunisme ? Résurgence de son vieil instinct anarchiste ? Notre petit rouquin se allie sans réserve et sans

arrière pensée dans cette nouvelle ligne du parti.

Début 1925 : Voilà presque un an que Lénine n'est plus, et son successeur n'a toujours pas été désigné. Voici venu

l'heure des choix. C'est le fils d'un cordonnier géorgien, secrétaire du parti depuis 1922, qui est désigné. Il a

pour nom Yossif Vissarionovitch Djougachvili ; il sera plus connu dans l'Histoire sous le nom de Joseph Staline.

Par Dimitri Manouilsky, l'intermédiaire privilégié entre Paris et Moscou, Staline connaît Crémet dans ses moindres

détails : intelligence, énergie, dévotion à la Cause. Il souhaite vivement le rencontrer et sans plus attendre le

convoque au Kremlin.

Que se passe-t-il ? De quels pouvoirs, Jean a-t-il été investi ?

Ce qui est certain, c'est qu'au retour de Moscou il abandonne son modeste meublé pour le 58, rue Myrha, un

appartement de meilleur aspect. Comptant sur ce nouveau cadre de vie il relance, hélas en pure perte, Alphonsine.

Si ce nouveau refus l'affecte, il en est tout autrement au sein du parti, où son étoile ne cesse de monter.

Les 3 et 10 mai, ont lieu les élections municipales. Jean est le candidat désigné pour le XIVème arrondissement. Au

deuxième tour, grâce à un bon report des voix des radicaux socialistes et de la SFIO, il devient élu du peuple : Jean

Crémet est conseiller municipal de Paris. Il est nommé membre de la commission locale professionnelle et à la

commission d'enseignement du travail manuel.

Une telle promotion sociale pour le petit gars de Basse-Indre ! Alphonsine saura-t-elle résister ? Jean ose une

nouvelle relance, et, miracle ! Elle répond favorablement à l'invitation. Pour Jean le bonheur est total. Il ne sait

que faire pour satisfaire la curiosité de son épouse et de la petite Jeanne.

Ces instants enchanteurs sont malheureusement éphémères, et Alphonsine ne peut s'attarder davantage ; son métier de

garde-malade l'appelle. C'est la mort dans l'âme que Jean les voit regagner son Ouest natal.

Ce rayon de soleil disparu, l'engagement pour le parti reprend tous ses droits. Pour l'instant les préoccupations de

celui-ci se situent hors de France. Au Maroc, depuis juillet 1921, sévit la guerre du Rif. Les communistes français

saluent la victoire d'Abd el Krim contre les espagnols et souhaitent la continuité de la lutte jusqu'à l'indépendance.

Ils condamnent l'intervention de la France, au grand dam de Lyautey, alors proconsul de France au Maroc. En se

positionnant de la sorte le PC se met, sans jeu de mot, dans le rouge.

Au lendemain du 14 juillet 1925, le conseil municipal de Paris propose une allocation à la veuve du général Mangin

qui vient de mourir. Pour le PC c'en est trop. Une nouvelle fois, les positions se radicalisent.

Avec le conflit marocain, avec les douloureux rappels sur les plaies tout justes cicatrisées de 14-18, le climat

social se durcit et le PC penche doucement mais sûrement vers un antimilitarisme qui le marginalise.

Hormis ses prises de position à propos de la guerre du Rif, le Parti Communiste affiche une hostilité ouverte contre

l'Etat Major militaire et le mépris affiché de celui-ci vis à vis des êtres humains engagés dans le récent conflit

mondial.

Pour une certaine tranche de la population et pour de nombreux tenants du pouvoir, ces engagements, ajoutés à

l'incitation des peuples opprimés à la révolte permanente, placent ce nouveau courant politique comme l'ennemi

intérieur de la France.

De ce fait, ses membres font l'objet d'une surveillance de tous les instants de la part des services de sûreté de

l'Etat. L'un d'eux, Jacques Doriot, sera emprisonné et ne sortira de prison qu'à la suite de son élection comme

député de Saint-Denis.

Jean le rebelle se réveille. Dans cette lutte des plus ouvertes contre l'oppression, contre l'armée, il prend

toute sa dimension. Le point chaud se trouve à Marseille ! Il part vers le Midi. Marseille, Béziers, Salon de

Provence, Digne, La-Seyne-sur-mer, partout il prône toutes sortes d'actions contre la guerre et l'injustice : ici, la

grève, là, le boycott de la fabrication et du transport du matériel de guerre. Son éloquence attire et enflamme des

milliers d'ouvriers et provoque de nombreux affrontements avec les forces de l'ordre.

L'activisme, affiché par notre gars de La Montagne dans le midi de la France, allié à ses interventions musclées lors

des conseils municipaux de Paris n'est pas sans laisser quelques traces. La justice l'inculpe pour « incitation de

militaires à la désobéissance et complot contre la sûreté de l'Etat ». En juillet n'a-t-il pas paraphé un « appel aux

marins et aux soldats » particulièrement explosif !

Il sera, heureusement amnistié peu après.

Et tout cela, malgré cette tuberculose qui l'amoindrit et qui l'amène à se désister lors de certains meetings.

Fin septembre il est rappelé au siège central. Il faut préparer la conférence nationale d'Ivry-sur-Seine du 20

octobre, et, qui, mieux que notre petit rouquin, peut être mandaté pour traiter des problèmes de la classe ouvrière !

|

1925 est décidément une année riche en événements pour Jean. Décembre sonne pour lui le début d'une

carrière internationale : il est désigné comme membre du Praesidium du Comité Exécutif du Komintern.

Notre Jean, du fait de ses fréquents voyages à Moscou et sa nomination toute récente au sein du Komintern, fait même

l'objet d'une attention toute particulière. Il bénéficie même d'un régime de faveur et d'une assistance

habituellement réservée aux membres importants du parti.

C'est ainsi, qu'eu égard à sa santé fragile le maître de Moscou l'invite personnellement à se faire soigner à Yalta,

aux bords de la mer Noire, puis au sanatorium de Lividia dans l'ancien palais d'été des tsars. Ce dernier ne

s'offusque pas outre esure de l'importance que l'on porte à sa personne. Sa verve aidant, il lui arrive de plus en

plus fréquemment d'apporter la ritique dans certaines orientations choisies par le PC. Il convient

d'ajouter à cela, l'écoute favorable dont il bénéficie auprès de Staline le nouvel homme fort de Moscou, et le

soutien que celui-ci lui apporte. De militant et défenseur inconditionnel de la cause, Jean Cremet se sent attiré

par le pouvoir.

Cette ambition nouvelle ne passe pas inaperçue. Sémard, le « numéro un » du parti, prend ses distances vis à vis de

Cremet. Il craint que cette notoriété qui s'affirme ne lui fasse de l'ombre. C'est avec cette arrière pensée que

celui-ci propose à Jean de devenir officiellement le représentant du Parti Communiste Français au sein du

Komintern.

|

Pour Jean, c'est une nouvelle promotion dans la hiérarchie du Parti ; c'est aussi de nouveaux

déplacements, des absences de plus en plus longues. S'il lui arrive d'envoyer de temps à autre quelques cartes

postales à sa petite Jeannette, ses relations avec Alphonsine se font de plus en plus rares.

Depuis le début de 1924, dans le cadre de ses activités, Louise Clarac le seconde dans sa tâche. Louise est une jeune

militante originaire d'Angoulême dont il a fait la connaissance lors de ses meetings dans la cité phocéenne.

Jean est enthousiasmé par le dynamisme de cette jeune camarade de 3 ans sa cadette. Il n'oublie pas Alphonsine et

Jeannette, mais Louise c'est la rebelle passionnée, celle qui partage ses espoirs, ses rêves, qui l'approuve,

l'encourage, mais aussi qui le soigne dans les instants ou la maladie se rappelle à lui. Très rapidement leur

relation prend une autre tournure et ils deviennent amants.

En 1926, à Moscou les évènements s'accélèrent. Staline, en voulant rompre avec le passé, a suscité un front

d'hostilités. Cette opposition est menée par Zinoviev, le président du Komintern et Trotski, le tenant de la

révolution permanente.

Le 26 novembre 1926 s'ouvre à Moscou le 7ème plénum de l'Exécutif. Pierre Sémart, Albert Treint, Jacques Doriot,

Maurice Thorez et Jean Cremet y représentent le PCF. Dix jours plus tard, à l'issue de cette assemblée Jean est élu

membre du Komintern ; Maurice Thorez prend sa place comme secrétaire général adjoint. La clôture de ce 7ème plénum a

une autre conséquence : elle sonne le glas des opposants à Staline.

En cette fin d'année 1926, Jean s'accorde un moment de détente et passe quelques temps à Basse-Indre près de

Jeannette et Alphonsine. En sont-ils conscients ? Ce sera l'un des derniers moments passés en commun. La vie va de

nouveau emporter Jean vers de nouvelles aventures.