La paroisse et la commune de La Montagne sont étroitement liées à la création de

l'établissement de la Marine à Indret, en 1828, et à son développement ultérieur. Il paraît donc nécessaire

d'évoquer succinctement les motifs qui poussèrent à la fondation de cet établissement.

Vers 1820, au moment où les premiers services réguliers de voyageurs, par bateaux à roues munies d'aubes et

actionnées par des machines à vapeur, se développent sur les fleuves de France, la marine royale entreprend,

avec une grande prudence, la construction de petits bâtiments du même type qu'elle utilise pour manœuvrer les

lourds voiliers dans les ports.

Au bout de quelques années, l'expérience se révèle satisfaisante. La marine envisage alors de construire de

plus gros navires propulsés par ce nouveau dispositif .

|

C'est l'avènement de la vapeur pour remplacer la voile.

Une constatation va toutefois s'imposer très vite : les arsenaux ne disposent pas de l'outillage approprié à

la fabrication de tels appareils propulsifs et l'industrie civile française fournit, pour le moment , des

machines de médiocre qualité. Il faut faire appel à des industriels anglais plus compétents dans ce domaine.

En 1828, face à cette situation et afin d'éviter une dépendance dangereuse visà-vis de l'étranger en cas de

conflit, la marine royale décide d'établir une usine capable de construire les machines dont elle a besoin.

Son choix se porte sur Indret, une île de la Loire située à une dizaine de kilomètres en aval de Nantes.

Une fonderie de canons existe sur le site depuis 1777, mais il est possible d'abandonner cette fabrication

sans créer d'inconvénients majeurs pour le service de l'artillerie puisqu'une fonderie du même type fonctionne

à Ruelle, près d'Angoulême.

Le choix de l'île de la Loire présente plusieurs avantages : une situation centrale par rapport aux trois ports

militaires de Brest, Lorient, et Rochefort, une facilité pour le transport des approvisionnements par le

fleuve à une époque où les voies de communication terrestres sont peu développées et, enfin, une plus grande

aisance de gardiennage pour un site militaire.

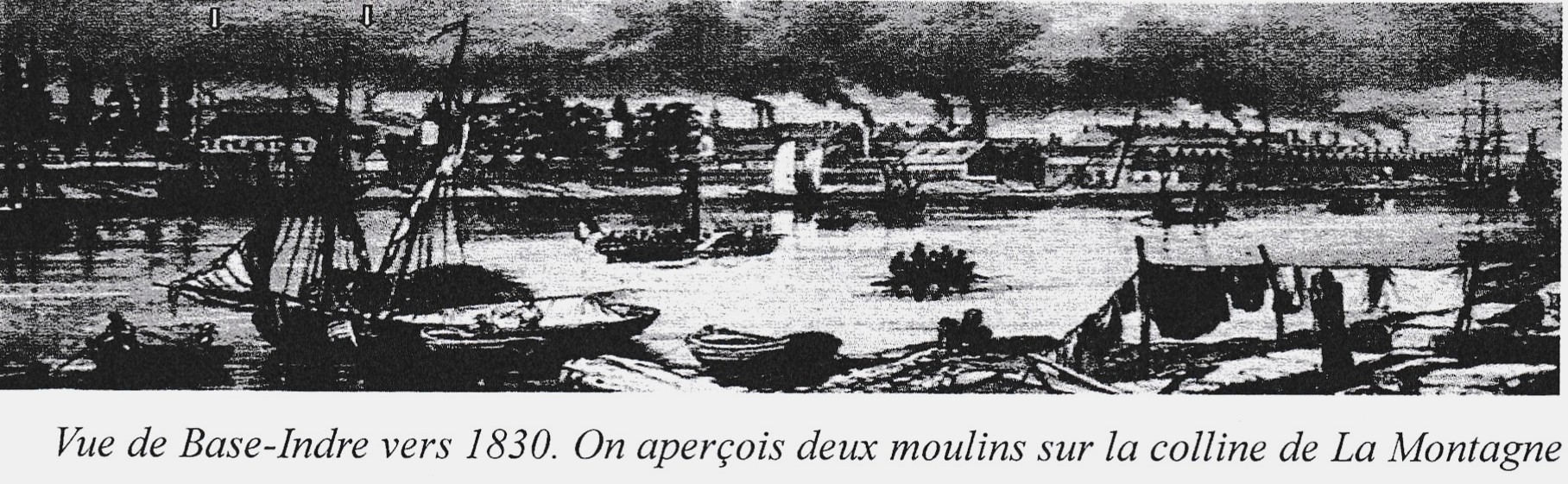

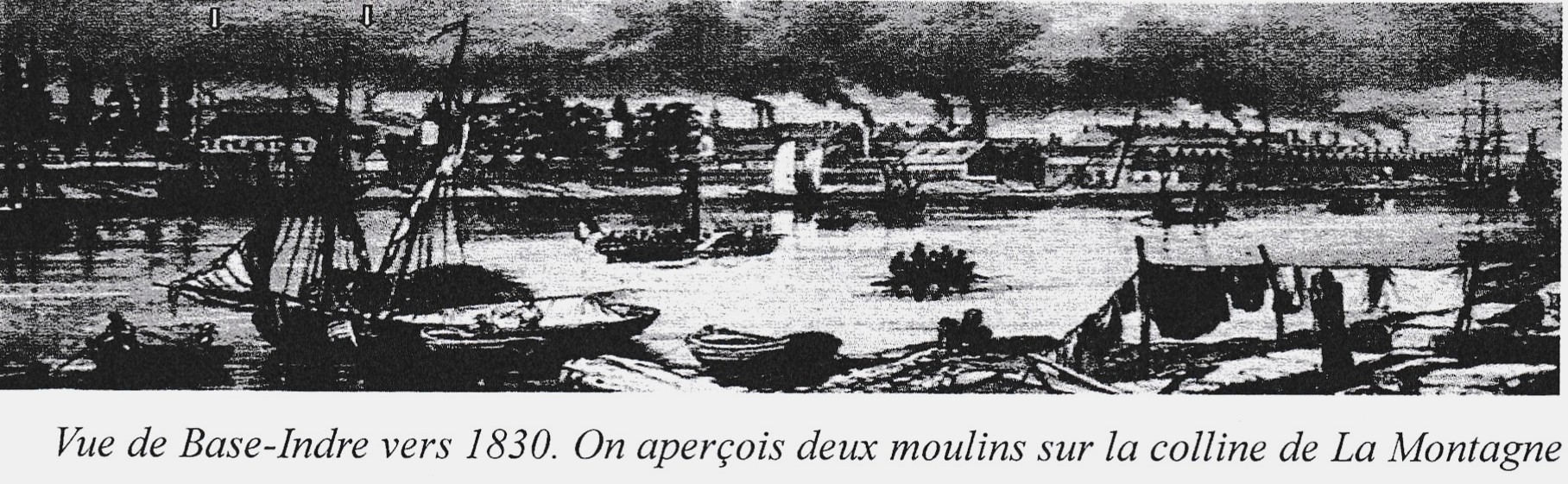

Le lieu-dit La Montagne dépend de la commune de Saint-Jean-de-Boiseau. Situé sur un coteau, il est séparé de

l'île d'Indret par un ancien bras de la Loire, d'une largeur d'environ 300 mètres couvert de prairies

alluvionnaires souvent inondées. Sur cette colline, en 1836, lors du premier recensement, il n'y a

qu'une seule grande maison près du « Passage Varanne».

|

Cette maison a été construite par un contremaître des

travaux hydrauliques de l'arsenal, M. Hertet. Pour sa construction, il n'y avait pas de chemin pour y

accéder côté Indret, il fallait grimper la côte par de petits sentiers. Les matériaux nécessaires furent

montés à dos d'homme, depuis le port de la Maréchaussée, le sable fut porté dans des sacs, par un nommé Leroux

et de la pierre fut extraite sur place. Le propriétaire y installa un café que fréquentaient les ouvriers,

très nombreux, travaillant soit à la Marine ou pour elle : carriers, terrassiers, etc. On l'appelait « La

Maison Rouge », on y avait installé des jeux de boules autour. A l'intérieur, on pouvait jouer au billard, aux

cartes, lire, discuter devant une chopine, ou même y manger et dormir quand le temps était trop mauvais pour

traverser la Loire vers Basse-Indre. Les propriétaires terriens des villages environnant virent très vite une

opportunité pour la construction de petites maisons dans ce secteur qu'ils louaient aux travailleurs de

l'arsenal. Un dénommé M. Tessier en fit construire un certain nombre, mais sans plan d'ensemble, ne laissant

souvent pour y aborder qu'une voie charretière. Enfin, on établit le cadastre cette même année 1836.

A partir de 1830, Aristide Demangeat, riche propriétaire terrien possède une ferme à La Briandière. Avec la

succession de sa mère, Marie-Anne Mocquard, mariée à Georges Demangeat, directeur de la fonderie, il achète

des terrains à la Garenne « Les Terres-Brûlées » qui ont servi de cible aux essais des canons, et aux Grandes-

Vignes, à La Montagne (colline rocheuse en bordure de Loire, située 32 m au-dessus du niveau de la mer, que

les marins connaissaient, surtout pour sa chapelle du Fresne). A vec l'aide d'un jardinier et d'un

fermier, il commence à tracer et planter son parc de 8 hectares, il fait construire un mur de deux mètres

autour et décide d'y implanter sa maison en 1839. Les travaux durent 3 ans, en raison de problèmes

d'approvisionnement des matériaux par le port de la Maréchaussée situé en contrebas de la villa. Enfin en

1843, il y habite. La propriété de M. Taillard est juste à côté au lieu-dit « Le Rossignol ». M. Taillard

exploite une carrière de sable rouge, près du chemin des Vaches audessus de La Briandière, qui sert surtout à

alimenter la fonderie d'Indret et aussi à sa petite fabrique locale de briques. De nombreux tombereaux font le

voyage journalier entre la carrière et Indret. Cette carrière est exploitée jusqu'à la fermeture de la

fonderie vers 1950.

Un passage surélevé est construit par la Marine, en 1838 à travers les prairies, d'une largeur de trois

mètres et l'aménagement d'un chemin empierré du pont jusqu'à la propriété de M. Taillard (rue d'Indret, au

Rossignol) et de sentiers permettent d'accéder plus facilement au sommet du coteau. La digue actuelle ne verra

le jour qu'en 1849 suite aux inondations fréquentes. En conséquence, les ouvriers des ateliers de la Marine

préfèrent fixer leurs habitations sur cette partie de colline boisée et impropre à la culture juste au

dessus de la digue nouvelle. Le fils du boulanger de l'île d'Indret y voit aussitôt l'opportunité d'installer

une boulangerie en ce lieu. Jean Violin construit donc sa maison et son commerce juste au-dessus du terrain du

foyer des ouvriers, dans le lieu-dit qui s'appellera plus tard « La Cour de Beaune ». Les maisons se

multiplient dans le rectangle entre le boulevard National et la rue Violin.

|

La concentration des habitations dans cette portion fait que les maisons sont seules de

petites tellement proches que seules de petites venelles les séparent. De plus, la construction est un peu

anarchique et on en voit le résultat rue Violin. La maison-type comprend un petit rez-de-chaussée cuisine et

petit débarras, à l'étage chambres et parfois un deuxième étage, le tout sur un petit terrain ne comprenant

qu'une petite cour où un puits mitoyen y est creusé. Les eaux usées sont jetées dans la venelle et vont se

répandre sur les flancs de la colline.

Les années 1837-38-39 voient le nombre de maisons augmenter. Pour arriver au village de La Montagne, il n'y a

que ce chemin de La Briandière au Fresne (rue de la Paix). C'est alors que M. Tessier et cinq autres

propriétaires achètent des parcelles de terre et en font une voie charretière (rue Aristide-Briand) pour

laquelle ils perçoivent un péage.

|

A partir de 1846, on voit que les commerces s'installent dans le chemin principal qui

deviendra la rue Violin de part et d'autre. La rue commerçante est créée. Mais cette venelle qu'était « la rue

Violin » fut mise à l'étude par le conseil municipal de Saint-Jean-de-Boiseau. Les riverains côté nord Loire

ne laissèrent pas de terrain mais ceux côté sud le donnèrent gratuitement. Cette rue ne fut classée qu'en

1848. M. Violin était alors conseiller municipal et membre de la commission des chemins et ce n'est qu'en 1852

que le chemin fut ouvert jusqu'au Fresne. A cette époque, le Fresne était clos côté ouest par un jardin

entouré de murs, qui fut acquis par la commune pour pouvoir établir la continuité du chemin.

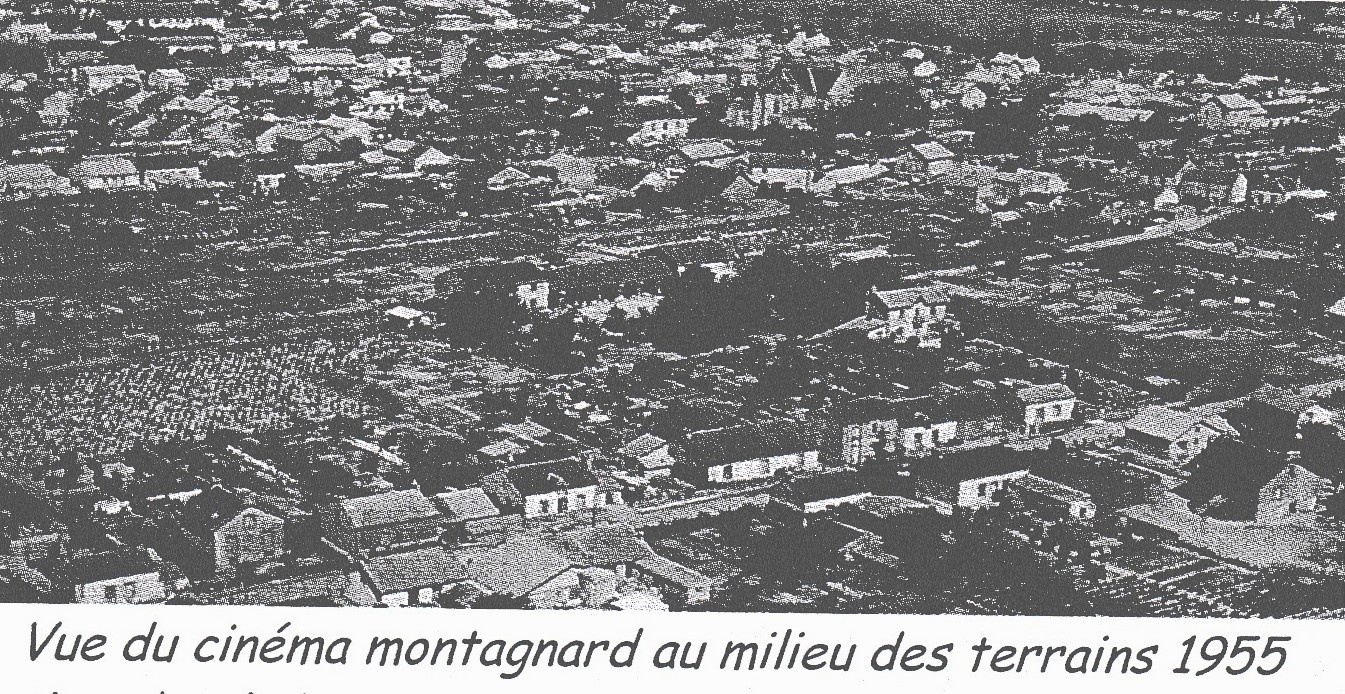

Après 1866, les ouvriers et les cadres construisent de nouvelles maisons sur d'autres parties de la commune et

en particulier à la Pélauderie, la Gélarderie ainsi qu'à la Garenne et au Rossignol.

Aristide Demangeat, le maire et son premier adjoint Jean Violin s'emploient à préparer la nouvelle commune

qu'ils veulent créer. Aristide, maire de la commune de Saint-Jean-de-Boiseau de 1832 à 1839 et 1841 à 1851

avec une coupure de 6 ans (nouveau maire : Louis Averty) habite le même secteur que son premier adjoint. Ils

se doivent de prévoir l'avenir, d'autant que la population grandit très rapidement. Mais M. Demangeat qui est

un homme célibataire, de caractère pas facile, part en conflit contre le préfet. En particulier pour le tracé

de la nouvelle rue allant de La Briandière à Indret, nécessitant la démolition du moulin situé dans cette rue

doit être détruit pour élargir la chaussée. Ce moulin ayant subi de graves dégradations lors d'une tempête,

fut remis en service quelques jours. Le préfet qui avait accordé sa réparation demande sa destruction quelques

mois après. Le propriétaire obtient l'annulation de cet arrêté. Demangeat quitte donc son poste de maire, mais

revient en 1854. Ses successeurs sont Jacques Thomas, Simon Mocquard et Jean-Vincent Violin en 1865.

Aristide Demangeat doit vendre sa propriété en 1864, suite à la banqueroute de son frère Georges avocat et

armateur dont le navire a sombré aux Antilles. Il trouve un acquéreur tout de suite en la personne de M.

Blanchard, qui est marié à la fille de la vicomtesse de Francheville de Vannes, pour la somme de 65 000 F.

M. Blanchard meurt en 1870. Sa veuve reste 20 ans à La Montagne, puis finit sa vie à Lyon. Le 12 décembre 1892,

M. Greffiaud, notaire, achète la propriété et s'empresse de revendre les terres. Il démantèle le parc pour la

construction de nouvelles maisons. En 1897, il en revend une partie ainsi que la demeure à un chirurgien de

Jersey, M. Constantin.

Quant à Aristide Demangeat, il achète le château de Lorière à Brains qui appartient à la famille

Boquin et y emménage avec sa bonne Mlle Rondeau, entrée à son service à La Montagne, à l'âge de 13 ans. Avec elle,

il aura deux enfants qu'il envoie en pension du côté de Grandchamp dans une ferme, au

nord de la Loire. On peut trouver les certificats de baptême des deux enfants dans les registres de la

paroisse de La Montagne. Il régularise sa situation en l'épousant le 20 juin 1865, à 6 heures du matin, à

Brains. Il souhaite adopter les deux jeunes filles qu'il a eues avec elle, mais la chose ne se fait pas car il

s'entaille la jambe en coupant des betteraves pour ses bêtes. La gangrène s'installe et il meurt le 17 février

1866 à Lorière. Ses deux filles, Marie-Amélie, née le 22 août 1860 et Albertine-Louise, née le 26 avril 1862,

ne sont donc pas héritières de leur père. Son épouse, qui n'a pas été reconnue par la famille, est déshéritée.

Elle vient vivre chez M. Violin à la Cour de Beaune un certain temps puis repart à Brains où elle meurt en

1916. Elle sera enterrée avec son mari dans le cimetière de cette commune.

Sur la commune, on compte 522 maisons, 676 ménages et 1309 habitants en 1881.

Autres événements ayant marqué l'histoire de la future commune.

- En 1845, on empierre la route de Saint-Jean-de-Boiseau à Bouguenais

- En 1851, le 2 décembre, Louis-Napoléon dissout la Chambre et provoque une révolte. Des ouvriers d'Indret

contestataires sont arrêtés et le préfet demande la confiscation du drapeau républicain. Leur porte-drapeau,

le citoyen Picard va le cacher pendant 18 ans dans une poutre de sa maison. Ce drapeau se trouve dans une

vitrine à la mairie de La Montagne.

- En octobre 1854, le choléra fait son apparition dû certainement au manque hygiène, les villages sont

jonchés de détritus. Sur la commune de Saint-Jean-de-Boiseau, on compte 235 morts dont 36 à La Briandière,

22 au village de La Montagne et 6 au village du Fresne. On défend aux ouvriers de boire l'eau de la Loire et

on leur prépare des barriques d'eau additionnées de trois litres d'eau-de-vie comme remède.

- En 1861, Mme de la Bassetière, née Armance de Mauclerc et arrière-petite-fille de M. d'Aux vient d'hériter

du château d'Aux et de ses terres. Elle donne une partie de ses biens pour la construction de la commune de

La Montagne qui voit le jour en 1877.

Le jeune abbé Chauvin arrivé en 1863 sur la commune de Saint-Jean-de-Boiseau, à la demande du curé Nouel et

des désirs de monseigneur Jacquemet, est en charge de trouver les fonds pour la construction d'une deuxième

église sur la commune au lieu-dit La Montagne pour faire face aux services religieux de cette nouvelle

concentration d'ouvriers venus travailler pour l'arsenal.

Le terrain a été concédé par Mme veuve Taillard, du Pellerin. Les murs ont été construits

par M. Vignon, entrepreneur à Nantes, sur plans et devis de M. Fraboulet. Un emprunt de 7 000 F, remboursable

en douze annuités, est fait près du Crédit Foncier. Par la suite, le conseil municipal de Saint-Jean-de

Boiseau est contraint de voter une imposition supplémentaire pour rembourser la dette. Il estime cette charge

indue parce qu'elle durera jusqu'en 1884. En effet, les discussions sur la création de la commune de La

Montagne laissent présager que le terrain du cimetière ne dépendra plus de Saint-Jean-de-Boiseau à cette date.

Le cimetière est ouvert le 14 avril 1873 et la première sépulture a lieu le 4 mai 1873.

|

La rue d'accès au cimetière est réalisée par des bénévoles, sur des parcelles de terrain données par les

propriétaires, avec l'octroi d'une somme d'argent provenant de la paroisse pour l'achat de l'empierrement.

La commune de SaintJean-de-Boiseau n'a donc pas à supporter de nouvelles dépenses pour ces travaux. Dans le

cimetière, un coin séparé par un mur, est prévu pour les suicidés, noyés et les inconnus. Sous l'autorité du

maire M. Alphonse Tremblay, ce mur disparaît en 1936.

En début d'année 1872, Mme de la Bassetière fait construire un petit calvaire en bas de sa propriété près du

village de l'Andouille. Le 19 mai, Mgr Fournier, évêque de Nantes, arrive en soirée avec sa calèche et bénit

cette croix en présence de Mme de la Bassetière et de M. Violin qui fera un discours. Ensuite, un repas est

offert au château d'Aux. L'évêque y passe la nuit. Le lendemain, il confirme 334 enfants.

Ce calvaire sera déplacé lors de l'élargissement de la route de Bouguenais et reconstruit dans une

propriété privée juste avant le chemin de Roche-Ballue.

Plan des Archives de Nantes, qui nous montre existence que de quatre villages et un château, la hibaudière qui

de nos jours est le château d'Aux.

|